Du dénivelé pour l’été

Chaque année, c’est la même chose. À l’approche de l’été, je sens au fond de moi cet appel des montagnes. » Après les mois d’hiver, les journées s’étirent, l’atmosphère se réchauffe… Bref, c’est le printemps. Sur le calendrier, mais aussi dans nos corps et dans nos têtes. Et ce besoin, comme la chèvre de monsieur Seguin, de prendre de l’altitude et d’aller « brouter l’herbe des alpages » nous envahit. D’autant plus que, dans la nouvelle d’Alphonse Daudet, les vieux sapins et les châtaigniers la reçurent telle… une « petite reine » !

Par Daniel Jacob, professeur agrégé et instructeur fédération française de cyclotourisme

Cette année, plus que jamais, après ces mois pendant lesquels notre rayon d’action s’est trouvé limité, programmons-nous un séjour en montagne pour notre plus grand bien. Notre bien-être, notre santé. Mais cela ne s’improvise pas. Se lancer à l’assaut du Galibier sans l’avoir préparé serait une douloureuse expérience et mettrait notre organisme en grande difficulté. Nous allons voir ensemble comment permettre à ce séjour en altitude de conforter notre capital santé et d’envisager le prochain hiver sereinement. C’est, sans aucun doute, le meilleur moyen de laisser à distance les virus qui ne manqueront pas de rôder parmi nous et de nous… taquiner l’hiver prochain.

Comment nous y préparer ?

Pour se préparer, pas besoin d’avoir de la montagne au pas de sa porte. Même si nous habitons un plat pays, nous pouvons acquérir les ressources qui nous permettront de grimper. Ces qualités sont avant tout de la puissance (cylindrée), ainsi qu’une bonne connaissance de nos zones de fréquence cardiaque. Et, bien entendu, une mise en pratique avec, vous vous en doutez, la capacité à « raboter les bosses » sans se soucier de la vitesse. Apprendre à savourer un effort d’intensité modérée sans souci de performance. Contrairement aux apparences, ce n’est pas à la portée du premier « compétiteur » venu.

Pourquoi et comment améliorer notre « cylindrée » ?

D’abord, prendre soin de notre moteur

Si nous restons sur l’analogie avec un véhicule motorisé, il nous sera facile de comprendre qu’il est nécessaire d’avoir une certaine puissance de base (potentielle) pour grimper sans faire chauffer le moteur au-delà du raisonnable. Encore faut-il que le système de refroidissement soit à la hauteur. Répétons-le, le moteur, c’est le muscle. Tout dépend donc de la qualité musculaire.

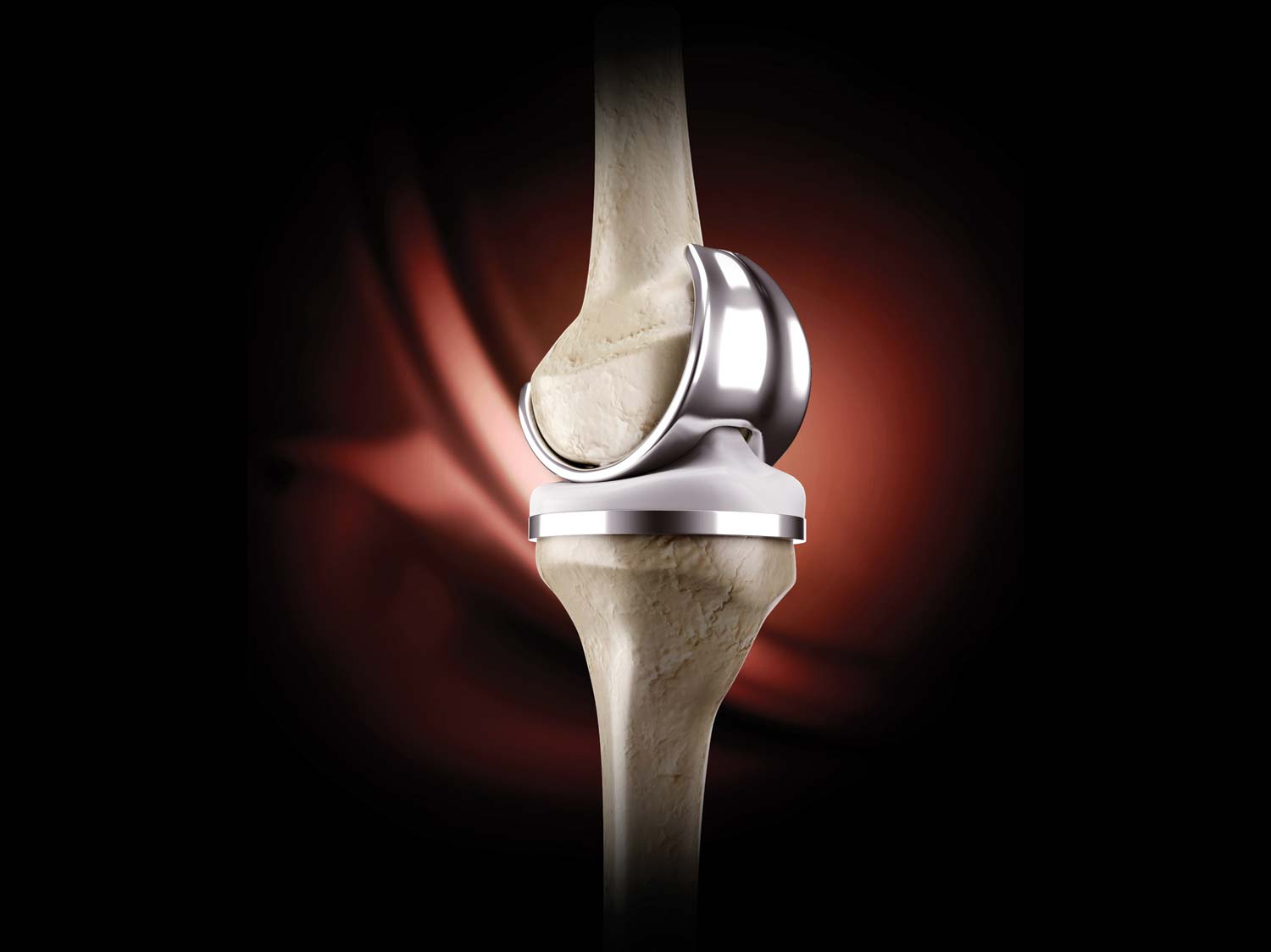

Force, mais également élasticité, qualité tendineuse. La puissance est directement impactée par la force potentiellement produite par unité de temps. Rappelons que deux cyclistes peuvent développer la même puissance (donc monter à la même vitesse) alors qu’ils ont des cadences différentes. L’un à 50 tours/minute devra mettre plus de force (+40 %) sur chaque coup de pédale que son compagnon de route qui, lui, roulera à 70 tours/minute. À chacun son équilibre, ses atouts et ses faiblesses. Mais 40 %, c’est loin d’être anodin ! L’avantage d’une cadence élevée : moins de pression à chaque coup de pédale, donc préservation des cartilages et en particulier, au niveau du genou ; mais encore faut-il pouvoir être économique à cette cadence inhabituellement élevée. Il faut s’entraîner, s’habituer, oser bousculer nos automatismes. En effet, nous disposons de systèmes d’économiseurs d’énergie. Nous automatisons, en quelque sorte, le meilleur rapport « qualité-prix » à une cadence donnée. Dans l’idéal, il nous faudrait avoir… construit des automatismes pour différentes cadences, de façon qu’ils soient économes quelle que soit la cadence. S’y entraîner consiste à varier au maximum les cadences lors des sorties. Et, ne pas négliger la danseuse. Beaucoup de cyclos restent « vissés » sur leur selle et se privent ainsi d’une possibilité de varier les postures, les cadences et de libérer quelques tensions vertébrales, entre autres.

Ensuite, augmenter l’efficacité de notre production d’énergie

Nous nous sommes préoccupés du moteur. Maintenant, intéressons-nous aux différentes filières énergétiques. La « voie royale », c’est la filière aérobie. Autrement dit, celle qui fonctionne en présence d’oxygène. Plus nous la sollicitons, plus nous aurons besoin d’oxygène, et plus nous serons essoufflés. Les carburants utilisés (oxydés) sont essentiellement de 2 natures : le glycogène (sucre transformé et directement stocké principalement dans le muscle, au plus près des sites d’utilisation) et les graisses (dans le muscle, mais également dans le sang). Pas besoin d’augmenter nos stocks de graisse ! Nous en avons plutôt en excédant. Excédent, de 20 à 30 % pour le « cyclotouriste moyen ». Intéressons-nous plutôt à la mise en réserve, dans le muscle, d’une quantité suffisante de ce glycogène. Et l’entraînement le permet ! Nous comprenons aisément que parvenir à faire passer ces réserves de 300 à 500 grammes constitue un atout déterminant.

Un gain de + de 60 %. Appréciable d’autant plus que nous y puisons largement lors de la première heure. Surtout si nous sommes impatients ; en effet, la production d’énergie à partir de nos réserves de graisse n’est pas très réactive, c’est le moins que l’on puisse dire ! Il lui faut plus de ¾ d’heure pour être opérationnelle. Et pendant tout ce temps, c’est le glycogène (supercarburant) qui devra assurer le tempo. Et donc, le complément (voir schéma).

Et quand ce réservoir sera à sec, il nous faudra fonctionner à… l’ordinaire ! En effet, la puissance disponible par la lipolyse (énergie produite par l’oxydation des graisses) est faible (voir schéma). Tout juste 100 watts pour notre exemple. Et ce n’est que grâce à l’apport complémentaire de l’énergie produite par le glucose que nous pourrons grimper… honorablement. Sans ce supercarburant, il nous faudra accepter une allure de… « sénateur » ou mettre pied à terre ! La stratégie sera donc de garder la « double carburation » jusqu’au sommet et donc d’économiser le super pendant la première demi-heure, voire plus. Comment améliorer l’efficacité et la capacité des filières ? Nous n’envisagerons pas ici d’entraîner spécifiquement la composante « endurance » dans la mesure où cette qualité se développera quel que soit le type de sollicitation. Nous donnerons juste 2 principes : variété et polarisation.

- La variété : dans les types de sorties, nous l’obtenons si nous ne faisons pas toujours les mêmes parcours avec les mêmes niveaux d’intensité. Au contraire, alternons : sorties courtes (de type interval training – IT) et sorties plus longues (cool avec quelques stimulations, changements de rythme dans des bosses).

- Polarisation : cela consiste à ne pas faire du « 2 en 1 ». C’est-à-dire à la fois long et intense lors d’une même sortie. Quand nous décidons d’une sortie, il nous faut décider de quelle nature elle sera et s’y tenir. Soit de l’IT, soit une sortie longue mais à allure modérée, soit du fartlek, sortie de durée moyenne avec alternance de rythmes variés sans faire monter outre mesure la FC (fréquence cardiaque).

Il est illusoire de penser qu’un entraînement n’est efficace que si nous en revenons épuisés. Illusoire et dangereux car très sollicitant pour notre système cardiovasculaire. Inutile de mettre notre cœur à rude épreuve quand nous pouvons le ménager. « Se faire une pancarte » lors de la sortie club constitue un cas typique exposant particulièrement aux accidents cardiovasculaires. Et surtout pour les hommes de + de 50 ans !

Et quand nous serons au pied du mur… ou plutôt du 1er col

Avec une préparation adaptée, nous voilà prêts à attaquer notre premier col du séjour. C’est l’euphorie. Depuis plusieurs mois nous avions ce moment dans la tête. Nous y voilà. Et c’est parti, les jambes sont bonnes, tous les indicateurs sont au vert. Nous avons intégré qu’il fallait nous économiser lors de la première demi-heure.

Équipé d’un cardiofréquencemètre, nous avons prévu de rester dans la zone de confort le plus longtemps possible. Tout se passe bien jusqu’au moment où un grimpeur local nous dépasse tranquillement avec une apparente facilité et nous « dépose » en douceur, nous adressant un aimable « salut ! »… même pas essoufflé ! Et c’est là que tout se désorganise. La programmation prévue se trouve parasitée par je ne sais quel sentiment trouble. Une forme d’esprit de compétition irrationnel et incontrôlable. Et insensiblement nous donnons quelques dizaines de watts de plus (de trop) à chaque coup de pédale… et le dernier quart d’heure, pour atteindre le sommet, devient galère. La FC augmente et franchit allègrement la zone orange pour passer dans le rouge… Nous sommes tombés dans le piège classique et avons transformé ce plaisir tant attendu en une épreuve. Nous ne formulerons pas de propos moralisateurs, mais simplement un rappel, d’autant mieux entendu et compris que nous avons intégré les règles qui régissent notre physiologie. Un col se monte « à sa main », nous devrions dire à son pied. Inutile de chercher à accrocher une roue. C’est d’autant plus ridicule qu’à vitesse réduite, il n’y a pas (ou si peu) d’effet slipstream. Prendre le sillage d’un meilleur grimpeur va nous mettre sur un tempo qui n’est pas le nôtre et remettre en question notre propre équilibre. Fragile équilibre. Montons avec comme double repère : nos propres sensations, en aisance respiratoire et en vérifiant notre FC.

La dérive cardiaque, à puissance constante, fera de toute façon monter cette fréquence dans la zone orange (voir schéma). Faisons en sorte que ce ne soit que dans le dernier km.

Il est un outil encore plus utile que le cardio, pour peu que nous sachions l’utiliser, c’est le capteur de puissance. Quels que soient le profil, la force du vent… Il suffit de savoir, par exemple, qu’au-dessus de 150 watts(1) notre production d’énergie va rapidement épuiser nos réserves en « super », augmenter notre taux de lactates et faire souffrir nos fibres musculaires… Avec ce repère, dans un col dont l’ascension va durer à peu près 1 heure, nous nous donnerons comme limite 120/150 watts et nous arriverons au sommet avec aisance et plaisir. Condition nécessaire et suffisante pour, après récupération dans la descente, pouvoir enchaîner une nouvelle difficulté le jour même et être en mesure de poursuivre le programme les jours à venir.

Un col, c’est bien, mais 2 cols…

Bien entendu, pour que ce séjour au pays des dénivelés soit bénéfique, il est nécessaire de faire, en quelque sorte, un « bloc » montagne, c’est-à-dire d’offrir à notre organisme un séjour d’une bonne semaine. Il serait dommage pour des Vendéens (ce n’est qu’un exemple et… un clin d’œil) de limiter leur séjour dans les Alpes à 2, 3 jours. Ce désir de dénivelé et le souci de faire une cure santé vont donc entrer en synergie, mais à plusieurs conditions :

- Tablons sur 10 jours et programmons chaque jour 3 heures de selle (soit 2 heures de dénivelé positif) ;

- Chaque ascension se fera « à sa main », comme nous l’avons recommandé plus haut ;

- Alimentation et hydratation seront adaptées pendant la sortie ;

- Repos et restauration sérieuse des réserves à l’étape : un impératif.

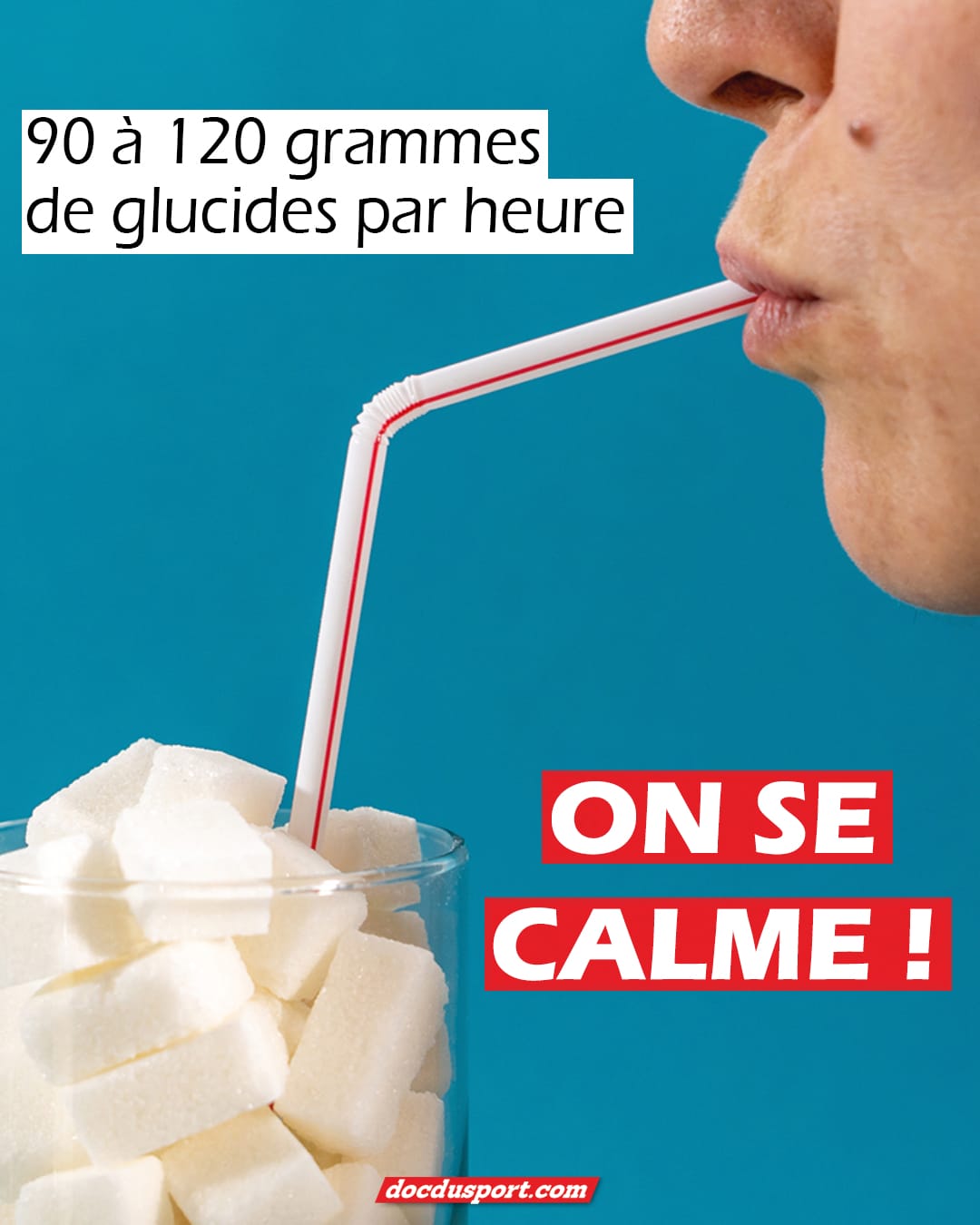

Pendant la sortie, il nous faut, bien entendu, prévoir quelques provisions. De l’eau, mais également une seconde gourde avec une boisson dite « énergétique ». Attention toutefois à ne pas tomber dans l’excès de sucre qui risquerait de générer des pics d’insuline ! Il suffit de sous-doser quelque peu par rapport aux indications ; surtout par temps chaud. Pour ce qui est des aliments solides, pour les mêmes raisons, ne donnez pas dans le tout sucré. Tout au plus fruits et compotes mais quelques aliments salés feront aussi bien l’affaire, en petite quantité. Inutile de faire bombance pour une sortie de moins de 5 h ! N’oublions pas qu’un aliment solide, pour être transformé en nutriments, puis en carburant utilisable par le muscle, a besoin d’être… digéré. Ce n’est donc qu’une fois le vélo nettoyé et rangé que l’aliment deviendra opérationnel. Sans compter avec la difficile cohabitation entre pédalage et digestion.

Restauration à l’étape

C’est surtout à ce moment que les comportements diffèrent d’un cyclo à l’autre. De ceux qui commencent par une « bonne » bière avec sandwich, parfois aux… rillettes, à ceux qui font le plein de viennoiseries en passant par les buveurs de lait. Si la bière n’était pas alcoolisée et ne retardait pas, de ce fait, les processus de récupération, pourquoi ne pas s’autoriser ce plaisir ? La bière, en effet, peut être considérée comme bénéfique de par sa composante glucidique (maltose, entre autres) ainsi que par la présence de sels et de vitamines. Mais notre organisme donnera priorité à l’élimination de l’alcool, reconnu toxique par le foie. (Référence à l’article très documenté rédigé par Yves Yau dans la revue… il y a 2 ans).

Mais parlons de ce qui, actuellement est considéré comme favorisant au mieux la restauration des réserves et des équilibres (acido-basique entre autres).

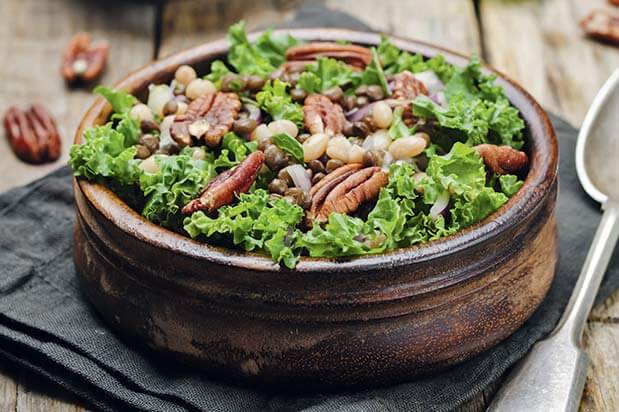

Dans la demi-heure qui suit l’arrêt, l’urgence est de boire, lentement, par 2 ou 3 gorgées. De l’eau, si possible bicarbonatée (St Yorre par exemple), afin de tamponner l’acidité produite par les efforts répétés. Dans ce même laps de temps, il est important d’associer quelques protéines à des glucides à assimilation lente. Par exemple : du fromage blanc ou un laitage, du jambon de pays avec du pain complet ou un peu de taboulé… Pendant ce que l’on appelle la « fenêtre métabolique » (moment favorable à une récupération accélérée), un apport de protéines favorise l’assimilation des glucides et donc la restructuration des réserves en glycogène. De plus, les muscles auront besoin d’éliminer les déchets et de réparer au plus vite les fibres musculaires dégradées. Pour ce bricolage express, les protéines seront les bienvenues.

Au repas du soir, et après avoir bu régulièrement cette eau riche en sels minéraux et en bicarbonate, pas d’excès mais quelques incontournables : ce repas devrait comporter un plat de glucides, riz, céréales… une portion de protéines et, si possible, des légumes cuits (à volonté). Certains ont pris l’habitude de se servir une soupe ou une purée de légumes variés. Bonne idée, dans la mesure où l’assimilation de ces légumes cuits ne posera pas de problème au tube digestif et où notre organisme pourra s’équilibrer en sels minéraux, retrouver un pH (acidité) acceptable et avoir un complément liquide. Au passage : l’urine du lendemain matin sera un bon indicateur quant à l’efficacité de ce rééquilibrage. Une urine peu abondante et très colorée nécessiterait de revoir les apports alimentaires et l’hydratation. Certains prétendent que le génépi serait un complément incontournable ! Pour notre part, nous le mettrons plutôt en option !

Les produits locaux font partie du voyage

À chacun de trouver un juste équilibre entre les produits locaux et les quelques règles d’une nutrition en rapport avec le sport santé. Quoi de plus frustrant que de passer à côté d’un bon jambon de pays et du délicieux fromage proposé par la fruitière locale ? Nous vous proposons d’associer les spécialités locales issues d’élevages qualitatifs. Se développent actuellement différentes filières d’excellence dont la filière « lin » qui permet de rééquilibrer la répartition entre les acides gras oméga-3 et oméga-6. Les produits animaux issus de cette filière sont à privilégier.

Comme « recette de Clara », la proposition du jour sera un plateau composé de galettes végétales accompagnant les spécialités locales. Bon appétit !

« Tout à coup le vent fraîchit. La montagne devient violette ; c’était le soir… ». Mais contrairement à Blanchette, la chèvre de monsieur Seguin, nous sommes rentrés et bien au chaud autour d’une bonne table. La fatigue se fait sentir mais, pendant la nuit, nous n’aurons pas à lutter contre le loup. Notre organisme va travailler, à son rythme, pour nous permettre de disposer, dès le lendemain matin d’un potentiel renouvelé. Et à nous de nouvelles aventures !

0 comments