À quelle vitesse perd-on la forme physique ? Et comment ralentir le processus et récupérer ?

Par Doc du Sport le 29 juillet 2025

« Un certain temps », pour paraphraser une plaisanterie attribuée aux militaires concernant le canon pour refroidir ! Cette boutade n’est pourtant pas dénuée de bon sens, car la réponse dépend de tant de facteurs objectifs mais aussi subjectifs plus que cette chronologie dévastatrice, nous allons nous concentrer, simplement, sur les mécanismes physiologiques et psychologiques qui y participent.

Par le le docteur Patrice Delga, Médecin Fédéral

En premier lieu, qu’elle est la cause de cet arrêt d‘activité ?

Partir en vacances peut à priori n’être que bénéfique. Le repos est en effet une composante essentielle de l’accession à la performance, à ne pas négliger. Cette période d’inactivité méritée laisse aux muscles un temps de récupération pour se développer et restocker une réserve de glycogène dans chacune des fibres musculaires. Des raisons professionnelles ne permettant plus de se consacrer autant à son activité physique favorite mettent déjà en évidence un facteur psychologique de frustration difficilement mesurable mais certainement pas négligeable. Un effet de saturation de « ras-le-bol » est encore plus marquant de ce point de vue. Pour ces différentes raisons, le fait de rester debout, actif n’est pas comparable à l’alitement imposé par une blessure ou un accident dont la conséquence sur le métabolisme prend évidemment une autre envergure. À l’alitement s‘ajoute le catabolisme lié au processus lésionnel de la blessure, une baisse au moins transitoire de l’état général. Le retentissement sur ce dernier sera sans doute encore plus marqué lors de la survenue d’une maladie, qu’elle soit d’origine infectieuse ou liée à d’autres raisons.

Le vieux routard entraîné, opiniâtre, qui a intégré la notion de l’effort, aura une récupération plus rapide, vers son top de forme antérieure. Le novice, contraint de se reposer, ne pourra que constater une fonte musculaire conséquente et plus rapide. De même, plus le sujet est âgé, plus la fonte musculaire sera conséquente. Dans un même cas de situation, l’égalité hommes et femmes est respectée en ce domaine !

Comment s’explique la perte de la forme physique ?

Cela correspond à une perte partielle de l’adaptation du corps à l’effort, acquise par un entraînement régulier. L’arrêt temporaire de la pratique sportive régulière retentit à la fois

sur l’endurance aérobie, c ‘est-à-dire la compétence cardiovasculaire et sur la force, liée à la fonte musculaire, retentissant alors sur la vitesse mais aussi sur la souplesse de l’individu.

La mesure de référence de la capacité cardiovasculaire est le fameuse VO2max ou volume maximal d’oxygène que le muscle en action est capable d‘utiliser en une minute et par kilo de poids. Cette capacité aérobie diminue du simple fait que le débit cardiaque ralentit, n’étant plus stimulé par l’effort musculaire, et la pression sanguine va pour la même raison aussi baisser. Cette situation n’est pourtant pas si dramatique pour le cyclo endurant, car si la diminution de la performance cardiorespiratoire est mesurable physiologiquement presque immédiatement (dès 48 h), elle ne sera en réalité perceptible pour le cyclo, au niveau de ses performances, au plus tôt qu’après au moins deux semaines sans effort physique. Cette baisse de la compétence cardiovasculaire, qui est manifestement bien rapide au début, ralentira secondairement, avec une diminution de 8 à 15 % de la VO2max au bout de 4 et 9 semaines selon les individus et l ‘importance de leur niveau de pratique antérieure. Le sportif entraîné conservera néanmoins très longtemps une capacité aérobie bien supérieure à celle du sédentaire de même âge.

La force musculaire intégrale restera inchangée plus longtemps que la capacité aérobie. Pourtant, le constat du cyclo alité est amer : ses cuisses habituellement si fermes et rassurantes présentent au bout de 48 h une flaccidité inhabituelle ! En fait, cette souplesse cutanée retrouvée s‘explique par la fuite de liquide plasmatique ainsi que du glucose intracellulaire, élément énergétique accumulé et disponible immédiatement pour répondre à l’effort. Cette redistribution des électrolytes, du sucre se fait au profit de l’optimisation du métabolisme de base, devenue la source essentielle pour la survie de l‘alité. Le but de cette nouvelle répartition sera aussi de lutter contre le stress lié à la blessure ou de remédier à l’altération de l’état général en cas de maladie aigüe. Cette impression de fonte immédiate n’est donc qu’une illusion désagréable. La force musculaire ne diminue réellement en moyenne qu’au bout de 4 semaines d’alitement, et donc beaucoup moins rapidement que la capacité cardiovasculaire. Le plus surprenant, la diminution notable de la force, au-delà de quatre semaines de lit, n’est pas due à la diminution du nombre des fibres musculaires, comme on pourrait le concevoir à priori. En fait, ce nombre de fibres musculaires ne diminue pas sensiblement, mais s’habituant au repos une partie de la masse musculaire devient inopérante ; seules les fibres les plus jeunes restent

« courageuses » et répondent à la sollicitation, les autres restant aux repos inactivés !

Encore un problème de recrutement et de « mémoire de forme » !

La notion de compétence neuromusculaire intervient alors pour expliquer le phénomène. Non seulement l’entraînement développe la fonction cardiovasculaire et musculaire mais il optimise la fonction neuromotrice au fur et à mesure de la répétition des efforts. Cette fonction permet de recruter progressivement le maximum des fibres musculaires présentes et surtout les coordonne au cours des entraînements pour atteindre l’efficacité la plus optimale. C’est cet ajustement de la coordination neuromusculaire qui permet l’amélioration des performances, et l’explosivité, au fur et à mesure, de la régularité et de l’intensité des entraînements. La diminution de la réactivité et de la coordination musculaire explique la diminution de la force. À contrario, la présence de ces fibres musculaires quiescentes, au repos prolongé, explique aussi le phénomène dit de la « mémoire musculaire ». Le cyclo entraîné réveille ses fibres musculaires endormies et retrouve plus rapidement ses performances antérieures qu’un néophyte aussi volontaire soit-il ! C’est un bon argument pour conserver le moral !

Quelques conseils pour revenir progressivement vers sa forme antérieure

Tout dépend, bien sûr, du délai de l’inactivité, de la causalité, ainsi que du degré de mobilité préservé pendant cette période de repos forcé. La reprise ne pourra être que progressive afin d’éviter l ‘écueil d‘une nouvelle blessure et un surentraînement.

L’âge intervient aussi dans la mesure où il est une évidence acquise qu’avec le temps on perd inéluctablement de la force musculaire et de la densité osseuse. La composition corporelle se modifierait avec une diminution de la masse musculaire, aux dépens d’une augmentation de la masse graisseuse ! Pourtant, si c’est bien trop souvent un constat amer, ce n’est en réalité qu’une belle idée reçue. Elle ne trouve son fondement, si on conçoit l’âge comme un alibi, que dans un déséquilibre d’une diminution de l’activité physique et d’un excédent alimentaire. Il est tellement plus facile d’abandonner une alimentation raisonnée au profit d’une alimentation plus complaisante et addictive. En réalité, si la puissance musculaire diminue inéluctablement avec l’âge, la masse des fibres musculaires, elle, bien que moins performante que dans la jeunesse, diminuera en proportion significativement plus lentement, sous condition que l’activité physique soit toujours maintenue avec régularité.

Ces explications physiologiques débouchent sur une notion pratique. Plus que faire référence à un âge chronologique, l’aptitude ou la capacité physique serviront de meilleur critère pour établir un programme de remise en forme le plus efficace.

Concrètement, trois facteurs sont à gérer : la reprise de l’entraînement, l’alimentation et le sommeil récupérateur.

1- Entraînement dans 2 directions : Qualité musculaire et capacités cardiovasculaires

Récupérer sa masse et surtout sa puissance musculaire : le retentissement sur l’état général ainsi que l’importance du temps d’immobilisation sont des éléments clés. Une fois le stress lié à l’accident en grande partie évacué, il faut faire le bilan de l’invalidité et surtout de ce qui reste valide, indolore, et donc mobilisable. Sans remettre en cause le processus de cicatrisation, un constat est à faire : que suis-je capable de mettre en mouvement ? Des exercices asymétriques sont toujours possibles même dans un lit mobilisant la partie du corps, des membres, qui ont gardé leur intégrité originelle.

Guetter le moindre progrès, voire tenir un journal quotidien, de ses petites avancées sera un bon moyen pour entretenir la motivation. Une fois la capacité de se tenir debout recouvrée, le « cross-training » terme barbare pour l’entraînement croisé, permet de reprendre une activité différente si le vélo ne peut encore s’envisager, même stabilisé, sur un home-trainer. La natation, l’aquagym sont des activités peu traumatisantes permettant de renouer avec l’effort et ainsi au moins maintenir un moral !

En attendant de retrouver l’intégrité de son physique, il est possible de s’ouvrir vers d’autres moyens. L’entraînement en résistance consiste à solliciter les muscles en utilisant des poids externes, des bandes élastiques, son propre poids corporel (squat) qui solliciteront la partie du corps indolore. Il s’agit de la pratique sportive la plus efficace et la plus directe pour recouvrir une masse musculaire efficiente.

Les exercices cardiovasculaires sont indispensables pour la récupération du cycliste sportif soumis par définition à l’endurance. Ils ne pourront probablement s’envisager qu’après une phase de convalescence suffisante. C‘est surement là où la progression est la plus lente et la plus exigeante. L‘entraînement de haute intensité par interval training (High Intensity Interval Training ou HIIT) correspond à un effort proche du maximal, seulement pendant une très courte période, 10 à 30 secondes. Il sera suivi d’un temps de récupération suffisant, l’exercice étant à répéter plusieurs fois. La pratique selon HIIT allie à la fois sollicitation musculaire et cardiovasculaire sans pour autant prendre le risque de faire monter très haut le rythme cardiaque. La condition essentielle, c’est de respecter une période de récupération suffisante entre chaque effort. Cette méthode se révèle la plus efficace, la plus rapide pour améliorer la force musculaire et la capacité aérobie. Car finalement, il est maintenant démontré que, pour le cyclo de base, comme pour l’athlète, les formes d’entraînement sont similaires ; simplement l’effort demandé doit tenir compte de l’aptitude physique du sujet, qui en l’occurrence se retrouve blessé.

2- Adopter, maintenir une alimentation saine et équilibrée

Cela va de soi, mais, bien souvent, seulement en théorie. L’alitement, avec l’oisiveté, la déstabilisation psychologique, le retentissement moral rend cette évidence beaucoup plus difficile à respecter. Ce sera sans compter sur les témoignages d’affection et de compassion des amis qui offriront bien souvent autant de tentations addictives au sucre, voire de l’alcool !

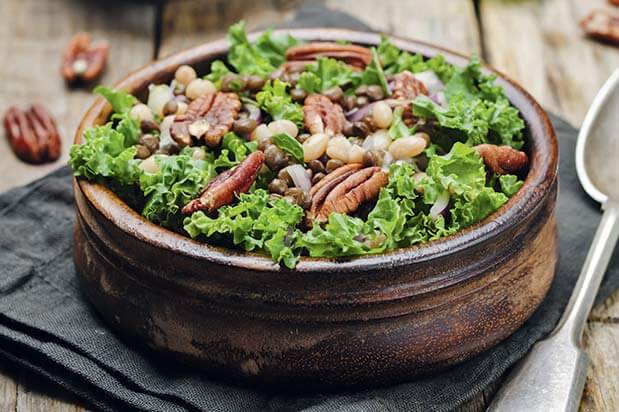

Le risque de prise de poids est là, ce sera la hantise de ce pauvre sportif, privé temporairement de ses habitudes de mouvement, excellent régulateur de son métabolisme avant l’accident. Pourtant, pour favoriser une régénération musculaire, il faut insister sur un apport calorique suffisant et équilibré, privilégiant dans ce contexte l’apport de protéines, essentiel à la reconstruction musculaire : poissons, poulets, œufs, viandes rouges, mais aussi protéines d’origine végétale, lentilles, soja par exemple. Les lipides insaturés oméga-3 ont un rôle anti-inflammatoire diminuant la dégradation musculaire tels les poissons gras, les graines de lin ou l‘huile de colza, fruits secs, noix et légumes verts.

La dernière composante étant le sommeil qui doit être bien géré, 7 à 8 h, respectant le plus possible une régularité de l’horaire nocturne. Ce sommeil récupérateur comprend trois phases : un temps de sommeil profond, de bonnes phases de sommeil paradoxal ainsi que des périodes de sommeil léger qui en sera le meilleur gage et permettra d‘envisager au plus tôt une reprise des séances d’entraînement, aussi performantes que possible.

Vouloir retrouver sa capacité physique antérieure est un vrai défi, intégrant la volonté à une forme de résilience. Défi face à l’intensité de l’effort à fournir régulièrement, pour une progression toujours trop lente, avant d’espérer atteindre le résultat final : un retour à une condition physique la plus proche possible de l’ad integrum antérieur. Aller au bout de ce défi, c’est alors devenir un vrai héros de l’ombre, dont la seule satisfaction est d’avoir retrouvé une certaine estime de lui-même ! ✱

Vous aimerez aussi...

Magazine en ligne

Instagram

![🚨 90 à 120 g de sucre par heure pendant l’effort ?

C’est la nouvelle mode du moment… mais c’est aussi l’équivalent d’1 LITRE de soda ! 😱

Et si on revenait au bon sens sportif ?

🧠 Le @docteurstephanecascua, médecin du sport, explique pourquoi ces excès risquent de nuire à votre santé ET à votre performance.

🔗 Toutes les infos à retrouver dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com.]() 🚨 90 à 120 g de sucre par heure pendant l’effort ? C’est la nouvelle mode du moment… mais c’est aussi l’équivalent d’1 LITRE de soda ! 😱 Et si on revenait au bon sens sportif ? 🧠 Le @docteurstephanecascua, médecin du sport, explique pourquoi ces excès risquent de nuire à votre santé ET à votre performance. 🔗 Toutes les infos à retrouver dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com.2 jours ago

🚨 90 à 120 g de sucre par heure pendant l’effort ? C’est la nouvelle mode du moment… mais c’est aussi l’équivalent d’1 LITRE de soda ! 😱 Et si on revenait au bon sens sportif ? 🧠 Le @docteurstephanecascua, médecin du sport, explique pourquoi ces excès risquent de nuire à votre santé ET à votre performance. 🔗 Toutes les infos à retrouver dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com.2 jours ago![💗 Et si votre cycle était votre superpouvoir ?

Chaque phase a son énergie, ses défis, ses atouts.

Comprendre son cycle, c’est comprendre son corps, et l’utiliser comme un vrai levier de performance.

🌸 Inspiré du livre Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme d’ @equilibresse_symptothermie.

👉 Découvrez comment votre cycle peut booster votre entraînement dans notre dernier article !

🔗 Lien en bio]() 💗 Et si votre cycle était votre superpouvoir ? Chaque phase a son énergie, ses défis, ses atouts. Comprendre son cycle, c’est comprendre son corps, et l’utiliser comme un vrai levier de performance. 🌸 Inspiré du livre Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme d’ @equilibresse_symptothermie. 👉 Découvrez comment votre cycle peut booster votre entraînement dans notre dernier article ! 🔗 Lien en bio6 jours ago

💗 Et si votre cycle était votre superpouvoir ? Chaque phase a son énergie, ses défis, ses atouts. Comprendre son cycle, c’est comprendre son corps, et l’utiliser comme un vrai levier de performance. 🌸 Inspiré du livre Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme d’ @equilibresse_symptothermie. 👉 Découvrez comment votre cycle peut booster votre entraînement dans notre dernier article ! 🔗 Lien en bio6 jours ago![👣 Vos pieds sont vos premiers « partenaires d’entraînement » 🏔️

Mais les travaillez-vous vraiment ?

Quelques minutes d’exercices simples peuvent changer votre foulée — et votre plaisir de courir.

💪 Préparez vos pieds, et ils vous le rendront sur chaque sentier !

🔗 Lien en bio

👉 Enregistrez ce post pour vos prochains entraînements !]() 👣 Vos pieds sont vos premiers « partenaires d’entraînement » 🏔️ Mais les travaillez-vous vraiment ? Quelques minutes d’exercices simples peuvent changer votre foulée — et votre plaisir de courir. 💪 Préparez vos pieds, et ils vous le rendront sur chaque sentier ! 🔗 Lien en bio 👉 Enregistrez ce post pour vos prochains entraînements !1 semaine ago

👣 Vos pieds sont vos premiers « partenaires d’entraînement » 🏔️ Mais les travaillez-vous vraiment ? Quelques minutes d’exercices simples peuvent changer votre foulée — et votre plaisir de courir. 💪 Préparez vos pieds, et ils vous le rendront sur chaque sentier ! 🔗 Lien en bio 👉 Enregistrez ce post pour vos prochains entraînements !1 semaine ago![🎒💊 Rando & médicaments : attention aux risques !

- Déshydratation = effet modifié

- Anticoagulants = saignements prolongés

- Certains traitements = somnolence → chute

- Pamplemousse ⚠️ interactions

👉 Emporte ta trousse + fiche d’urgence.

🔗 L’article complet ici à retrouver sur www.docdusport.com (lien en bio).]() 🎒💊 Rando & médicaments : attention aux risques ! - Déshydratation = effet modifié - Anticoagulants = saignements prolongés - Certains traitements = somnolence → chute - Pamplemousse ⚠️ interactions 👉 Emporte ta trousse + fiche d’urgence. 🔗 L’article complet ici à retrouver sur www.docdusport.com (lien en bio).3 semaines ago

🎒💊 Rando & médicaments : attention aux risques ! - Déshydratation = effet modifié - Anticoagulants = saignements prolongés - Certains traitements = somnolence → chute - Pamplemousse ⚠️ interactions 👉 Emporte ta trousse + fiche d’urgence. 🔗 L’article complet ici à retrouver sur www.docdusport.com (lien en bio).3 semaines ago![👟💪 Le trail se féminise, et c’est une bonne nouvelle !

De plus en plus de femmes s’alignent sur les courses UTMB® World Series. Résultat ? Des mesures concrètes pour lever les freins :

✅ Produits menstruels aux ravitos

✅ Vestiaires et toilettes adaptés

✅ Politiques inclusives pour la grossesse

✅ Priorité donnée à l’égalité hommes/femmes dans l’organisation

👉 Objectif : passer de 28 % à 40 % de participantes d’ici 2028.

Un pas de plus pour briser les tabous et ouvrir grand les sentiers à toutes.

📖 Découvrez l’article complet sur www.docdusport.com (lien dans la bio).

#Trail #Running #SportAuFéminin]() 👟💪 Le trail se féminise, et c’est une bonne nouvelle ! De plus en plus de femmes s’alignent sur les courses UTMB® World Series. Résultat ? Des mesures concrètes pour lever les freins : ✅ Produits menstruels aux ravitos ✅ Vestiaires et toilettes adaptés ✅ Politiques inclusives pour la grossesse ✅ Priorité donnée à l’égalité hommes/femmes dans l’organisation 👉 Objectif : passer de 28 % à 40 % de participantes d’ici 2028. Un pas de plus pour briser les tabous et ouvrir grand les sentiers à toutes. 📖 Découvrez l’article complet sur www.docdusport.com (lien dans la bio). #Trail #Running #SportAuFéminin3 semaines ago

👟💪 Le trail se féminise, et c’est une bonne nouvelle ! De plus en plus de femmes s’alignent sur les courses UTMB® World Series. Résultat ? Des mesures concrètes pour lever les freins : ✅ Produits menstruels aux ravitos ✅ Vestiaires et toilettes adaptés ✅ Politiques inclusives pour la grossesse ✅ Priorité donnée à l’égalité hommes/femmes dans l’organisation 👉 Objectif : passer de 28 % à 40 % de participantes d’ici 2028. Un pas de plus pour briser les tabous et ouvrir grand les sentiers à toutes. 📖 Découvrez l’article complet sur www.docdusport.com (lien dans la bio). #Trail #Running #SportAuFéminin3 semaines ago![📢 RUNNING ET TRAIL SANTÉ 2025 : DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE ! 🏃♂️💥

🔥 Passionné.e.s de running et de trail, ce numéro est fait pour vous ! 🔥

➡️ Un concentré d’expertise et de conseils.

💡 Au sommaire :

✅ Le Vélo pour la course !

✅ L’hypothermie en trail : un risque invisible mais bien réel

✅ Pourquoi de plus en plus de coureurs veulent développer leurs habiletés mentales ?

✅ Fartlek carrefour : la renaissance d’une séance efficace

✅ Clément Gass trace sa route

✅ Périostite tibiale et rôle du podologue

✅ Le RED-S : une menace silencieuse trop souvent méconnue

✅ 90 à 120 grammes de glucides par heure : on se calme !

✅ L’institut santé mentale endurance

✅ Josh Wade, au sommet de son art

✅ La crise du milieu de vie chez le sportif

✅ Biscuits protéinés du petit déj’

📅 Précommandez dès maintenant pour être sûr de recevoir votre exemplaire ! 🎯

🔗 A précommander sur www.docdusport.com (lien dans la bio)]() 📢 RUNNING ET TRAIL SANTÉ 2025 : DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE ! 🏃♂️💥 🔥 Passionné.e.s de running et de trail, ce numéro est fait pour vous ! 🔥 ➡️ Un concentré d’expertise et de conseils. 💡 Au sommaire : ✅ Le Vélo pour la course ! ✅ L’hypothermie en trail : un risque invisible mais bien réel ✅ Pourquoi de plus en plus de coureurs veulent développer leurs habiletés mentales ? ✅ Fartlek carrefour : la renaissance d’une séance efficace ✅ Clément Gass trace sa route ✅ Périostite tibiale et rôle du podologue ✅ Le RED-S : une menace silencieuse trop souvent méconnue ✅ 90 à 120 grammes de glucides par heure : on se calme ! ✅ L’institut santé mentale endurance ✅ Josh Wade, au sommet de son art ✅ La crise du milieu de vie chez le sportif ✅ Biscuits protéinés du petit déj’ 📅 Précommandez dès maintenant pour être sûr de recevoir votre exemplaire ! 🎯 🔗 A précommander sur www.docdusport.com (lien dans la bio)1 mois ago

📢 RUNNING ET TRAIL SANTÉ 2025 : DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE ! 🏃♂️💥 🔥 Passionné.e.s de running et de trail, ce numéro est fait pour vous ! 🔥 ➡️ Un concentré d’expertise et de conseils. 💡 Au sommaire : ✅ Le Vélo pour la course ! ✅ L’hypothermie en trail : un risque invisible mais bien réel ✅ Pourquoi de plus en plus de coureurs veulent développer leurs habiletés mentales ? ✅ Fartlek carrefour : la renaissance d’une séance efficace ✅ Clément Gass trace sa route ✅ Périostite tibiale et rôle du podologue ✅ Le RED-S : une menace silencieuse trop souvent méconnue ✅ 90 à 120 grammes de glucides par heure : on se calme ! ✅ L’institut santé mentale endurance ✅ Josh Wade, au sommet de son art ✅ La crise du milieu de vie chez le sportif ✅ Biscuits protéinés du petit déj’ 📅 Précommandez dès maintenant pour être sûr de recevoir votre exemplaire ! 🎯 🔗 A précommander sur www.docdusport.com (lien dans la bio)1 mois ago![Et si le Kilomètre Vertical (KV) était le trail le plus sain pour votre corps ?

➡️ 1000 m de D+ en montée… et une descente non chronométrée.

Résultat ? Moins de traumatismes, plus de renfo, et un cardio adaptable selon sa forme du jour 💪

👉 Découvrez pourquoi le KV est l’allié santé des traileurs et sportifs de tous niveaux, expliqué par le Dr Stéphane Cascua.

📖 À retrouver dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com (🔗 lien dans la bio rubrique "Lire tous nos articles" ).

❓ Avez-vous déjà tenté un KV ? Quelle a été votre expérience ?"]() Et si le Kilomètre Vertical (KV) était le trail le plus sain pour votre corps ? ➡️ 1000 m de D+ en montée… et une descente non chronométrée. Résultat ? Moins de traumatismes, plus de renfo, et un cardio adaptable selon sa forme du jour 💪 👉 Découvrez pourquoi le KV est l’allié santé des traileurs et sportifs de tous niveaux, expliqué par le Dr Stéphane Cascua. 📖 À retrouver dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com (🔗 lien dans la bio rubrique "Lire tous nos articles" ). ❓ Avez-vous déjà tenté un KV ? Quelle a été votre expérience ?"1 mois ago

Et si le Kilomètre Vertical (KV) était le trail le plus sain pour votre corps ? ➡️ 1000 m de D+ en montée… et une descente non chronométrée. Résultat ? Moins de traumatismes, plus de renfo, et un cardio adaptable selon sa forme du jour 💪 👉 Découvrez pourquoi le KV est l’allié santé des traileurs et sportifs de tous niveaux, expliqué par le Dr Stéphane Cascua. 📖 À retrouver dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com (🔗 lien dans la bio rubrique "Lire tous nos articles" ). ❓ Avez-vous déjà tenté un KV ? Quelle a été votre expérience ?"1 mois ago![Douleur derrière la cheville après une longue marche ? 🤔

Et si ce n’était pas une tendinite d’Achille "classique"… mais une blessure différente, qui nécessite un traitement spécifique ?

👉 Péritendinite liée aux chaussures de rando, maladie de Haglund, tendinite d’insertion… Chaque cause a ses symptômes et ses solutions !

➡️ Découvrez les explications du @DocteurStephaneCascua et les bons réflexes pour randonner sans douleur dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com (🔗 lien dans la bio rubrique "Lire tous nos articles" ).

❓ Et vous, avez-vous déjà eu mal au tendon d’Achille en randonnée ? Comment avez-vous géré ?]() Douleur derrière la cheville après une longue marche ? 🤔 Et si ce n’était pas une tendinite d’Achille "classique"… mais une blessure différente, qui nécessite un traitement spécifique ? 👉 Péritendinite liée aux chaussures de rando, maladie de Haglund, tendinite d’insertion… Chaque cause a ses symptômes et ses solutions ! ➡️ Découvrez les explications du @DocteurStephaneCascua et les bons réflexes pour randonner sans douleur dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com (🔗 lien dans la bio rubrique "Lire tous nos articles" ). ❓ Et vous, avez-vous déjà eu mal au tendon d’Achille en randonnée ? Comment avez-vous géré ?1 mois ago

Douleur derrière la cheville après une longue marche ? 🤔 Et si ce n’était pas une tendinite d’Achille "classique"… mais une blessure différente, qui nécessite un traitement spécifique ? 👉 Péritendinite liée aux chaussures de rando, maladie de Haglund, tendinite d’insertion… Chaque cause a ses symptômes et ses solutions ! ➡️ Découvrez les explications du @DocteurStephaneCascua et les bons réflexes pour randonner sans douleur dans notre nouvel article sur notre site www.docdusport.com (🔗 lien dans la bio rubrique "Lire tous nos articles" ). ❓ Et vous, avez-vous déjà eu mal au tendon d’Achille en randonnée ? Comment avez-vous géré ?1 mois ago![Pas besoin de régime miracle pour se sentir bien dans son corps !

Bouger plus, manger mieux, progresser doucement = équilibre durable 💪

🚴♂️🥦🔥

Découvrez pourquoi les régimes stricts sont une fausse piste.

👉 L’article complet est dispo sur notre site www.docdusport.com (🔗 lien dans la bio rubrique "Lire tous nos articles" ).]() Pas besoin de régime miracle pour se sentir bien dans son corps ! Bouger plus, manger mieux, progresser doucement = équilibre durable 💪 🚴♂️🥦🔥 Découvrez pourquoi les régimes stricts sont une fausse piste. 👉 L’article complet est dispo sur notre site www.docdusport.com (🔗 lien dans la bio rubrique "Lire tous nos articles" ).1 mois ago

Pas besoin de régime miracle pour se sentir bien dans son corps ! Bouger plus, manger mieux, progresser doucement = équilibre durable 💪 🚴♂️🥦🔥 Découvrez pourquoi les régimes stricts sont une fausse piste. 👉 L’article complet est dispo sur notre site www.docdusport.com (🔗 lien dans la bio rubrique "Lire tous nos articles" ).1 mois agoFacebook

-

Articles récents

- 90 à 120 grammes de glucides par heure; on se calme !

- Et si votre cycle menstruel était votre allié ?

- La préparation du pied en trail: un indispensable pour courir longtemps et sans détériorer sa foulée

- Le trail au féminin, essor et spécificités

- Médicaments et randonnée, un risque à balancer

- Kilomètre Vertical, le trail santé !

- Tendinite d’Achille et randonnée : des spécificités!

- Pédale douce sur les « régimes »

- Esther Abrami : le violon comme un sport

- L’éloge de la lenteur : comment le coaching en marchant révèle notre monde intérieur et renforce nos liens

- Le vélo pour la course

- Après l’été, on fait quoi ?

- Alix Noblat : assistante hors pair

- Ce que mange une ultra-traileuse pour performer

- Renfo pour le vélo

-

-

Doc du Sport | 19 juin 2020

Doc du Sport | 19 juin 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 18 décembre 2018

Dr Stéphane Cascua | 18 décembre 2018

Tendinite et protocole de Stanish: des douleurs pour soigner vos tendons !

-

Dr Marc Rozenblat | 9 janvier 2019

Dr Marc Rozenblat | 9 janvier 2019

Utilisation du plasma riche en plaquettes (PRP) en Traumatologie du Sport

-

Dr Stéphane Cascua | 5 novembre 2019

Dr Stéphane Cascua | 5 novembre 2019

Entraînement – la séance au seuil: tout ce que vous devez connaître

-

Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019

Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019

-

Anne Odru | 14 janvier 2019

Anne Odru | 14 janvier 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019

Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019

Du gras pour maigrir et pour courir: le processus épigénétique

-

Dr Stéphane Cascua | 11 octobre 2019

Dr Stéphane Cascua | 11 octobre 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2019

Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2019

La brasse: une nage excellente pour votre condition physique

-

Doc du Sport | 6 décembre 2019

Doc du Sport | 6 décembre 2019

-

Charles-Antoine Winter | 22 février 2019

Charles-Antoine Winter | 22 février 2019

Comment prévenir et soigner une tendinite par la diététique?

-

Dr Stéphane Cascua | 26 avril 2019

Dr Stéphane Cascua | 26 avril 2019

-

Anne Odru | 15 mai 2019

Anne Odru | 15 mai 2019

-

Doc du Sport | 26 novembre 2019

Doc du Sport | 26 novembre 2019

Marche nordique: comment débuter et progresser efficacement ?

-

Doc du Sport | 27 mai 2020

Doc du Sport | 27 mai 2020

-

Doc du Sport | 22 juillet 2020

Doc du Sport | 22 juillet 2020

GOLF: l’intérêt de la paire d’orthèses plantaires sur-mesure, hors troubles statiques classiques

-

Doc du Sport | 4 août 2020

Doc du Sport | 4 août 2020

-

Doc du Sport | 3 avril 2019

Doc du Sport | 3 avril 2019

-

Doc du Sport | 26 juillet 2019

Doc du Sport | 26 juillet 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 15 août 2019

Dr Stéphane Cascua | 15 août 2019

-

Doc du Sport | 18 septembre 2019

Doc du Sport | 18 septembre 2019

-

Doc du Sport | 27 septembre 2019

Doc du Sport | 27 septembre 2019

Préparation Trail: bien gérer sa Préparation Physique Générale (PPG)

-

Doc du Sport | 17 décembre 2019

Doc du Sport | 17 décembre 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 10 janvier 2020

Dr Stéphane Cascua | 10 janvier 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 21 février 2020

Dr Stéphane Cascua | 21 février 2020

-

Doc du Sport | 13 mars 2020

Doc du Sport | 13 mars 2020

Boisson d’effort et boisson de récupération: faut-il bannir les boissons d’effort?

-

Dr Stéphane Cascua | 24 mars 2020

Dr Stéphane Cascua | 24 mars 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019

Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019

Minimaliste à minima: une méthode idéale pour les triathlètes

-

Dr Stéphane Cascua | 21 janvier 2019

Dr Stéphane Cascua | 21 janvier 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019

Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 12 février 2019

Dr Stéphane Cascua | 12 février 2019

-

Doc du Sport | 18 mars 2019

Doc du Sport | 18 mars 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 18 avril 2019

Dr Stéphane Cascua | 18 avril 2019

-

Doc du Sport | 13 juin 2019

Doc du Sport | 13 juin 2019

-

Doc du Sport | 6 août 2019

Doc du Sport | 6 août 2019

Maladie de Lyme et tiques: tout ce qu’il faut savoir pour une bonne prévention

-

Doc du Sport | 22 août 2019

Doc du Sport | 22 août 2019

-

Doc du Sport | 25 septembre 2019

Doc du Sport | 25 septembre 2019

-

Doc du Sport | 20 octobre 2019

Doc du Sport | 20 octobre 2019

-

Doc du Sport | 25 octobre 2019

Doc du Sport | 25 octobre 2019

Randonnée: la marche nordique pour une meilleure préparation

-

Doc du Sport | 7 novembre 2019

Doc du Sport | 7 novembre 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 3 décembre 2019

Dr Stéphane Cascua | 3 décembre 2019

Douleurs d’épaule du nageur: explication, prévention et préparation

-

Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2019

Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2019

-

Anne Odru | 20 décembre 2019

Anne Odru | 20 décembre 2019

Christophe Ruelle: « La volonté est la clé de la réussite! »

-

Doc du Sport | 23 décembre 2019

Doc du Sport | 23 décembre 2019

-

Doc du Sport | 7 janvier 2020

Doc du Sport | 7 janvier 2020

-

Charles-Antoine Winter | 4 février 2020

Charles-Antoine Winter | 4 février 2020

La diététique pour prévenir et lutter contre les aménorrhées?

-

Doc du Sport | 7 février 2020

Doc du Sport | 7 février 2020

2 séances de qualité pour améliorer ses performances en cyclisme

-

Dr Stéphane Cascua | 22 avril 2020

Dr Stéphane Cascua | 22 avril 2020

-

Doc du Sport | 30 juin 2020

Doc du Sport | 30 juin 2020

-

Doc du Sport | 6 juillet 2020

Doc du Sport | 6 juillet 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 8 juillet 2020

Dr Stéphane Cascua | 8 juillet 2020

-

Doc du Sport | 17 juillet 2020

Doc du Sport | 17 juillet 2020

-

Doc du Sport | 27 juillet 2020

Doc du Sport | 27 juillet 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 29 juillet 2020

Dr Stéphane Cascua | 29 juillet 2020

-

Doc du Sport | 6 août 2020

Doc du Sport | 6 août 2020

-

Doc du Sport | 25 août 2020

Doc du Sport | 25 août 2020

Roxana Maracineanu: une ministre engagée dans le Sport Santé

-

Doc du Sport | 31 août 2020

Doc du Sport | 31 août 2020

Bénéfices du vélo dans le cadre des pathologies ostéoarticulaires chroniques

-

Doc du Sport | 4 septembre 2020

Doc du Sport | 4 septembre 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 20 octobre 2020

Dr Stéphane Cascua | 20 octobre 2020

-

Doc du Sport | 22 octobre 2020

Doc du Sport | 22 octobre 2020

-

Doc du Sport | 10 novembre 2020

Doc du Sport | 10 novembre 2020

Maux de dos, tensions, stress: les gym douces à la rescousse

-

Gregory | 12 novembre 2020

Gregory | 12 novembre 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 15 décembre 2020

Dr Stéphane Cascua | 15 décembre 2020

Plasma Riche en Plaquettes: une colle biologique pour vos blessures

-

Dr Stéphane Cascua | 26 janvier 2021

Dr Stéphane Cascua | 26 janvier 2021

-

Baptiste Nobilet | 5 janvier 2019

Baptiste Nobilet | 5 janvier 2019

-

Doc du Sport | 9 janvier 2019

Doc du Sport | 9 janvier 2019

Nos conseils pour pratiquer le triathlon en cas de pathologie chronique associée

-

Charles-Antoine Winter | 16 janvier 2019

Charles-Antoine Winter | 16 janvier 2019

-

Doc du Sport | 28 janvier 2019

Doc du Sport | 28 janvier 2019

-

Anne Odru | 6 février 2019

Anne Odru | 6 février 2019

- Baptiste Nobilet | 8 février 2019

-

Anne Odru | 15 février 2019

Anne Odru | 15 février 2019

-

Doc du Sport | 18 février 2019

Doc du Sport | 18 février 2019

-

Doc du Sport | 20 février 2019

Doc du Sport | 20 février 2019

-

Baptiste Nobilet | 27 février 2019

Baptiste Nobilet | 27 février 2019

-

Dr Bruno Emram | 1 mars 2019

Dr Bruno Emram | 1 mars 2019

-

Baptiste Nobilet | 15 mars 2019

Baptiste Nobilet | 15 mars 2019

-

Doc du Sport | 15 mars 2019

Doc du Sport | 15 mars 2019

-

Doc du Sport | 15 mars 2019

Doc du Sport | 15 mars 2019

-

Doc du Sport | 20 mars 2019

Doc du Sport | 20 mars 2019

-

Doc du Sport | 22 mars 2019

Doc du Sport | 22 mars 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 25 mars 2019

Dr Stéphane Cascua | 25 mars 2019

-

Anne Odru | 27 mars 2019

Anne Odru | 27 mars 2019

-

Doc du Sport | 29 mars 2019

Doc du Sport | 29 mars 2019

-

Doc du Sport | 1 avril 2019

Doc du Sport | 1 avril 2019

-

Doc du Sport | 5 avril 2019

Doc du Sport | 5 avril 2019

-

Baptiste Nobilet | 12 avril 2019

Baptiste Nobilet | 12 avril 2019

-

Anne Odru | 25 avril 2019

Anne Odru | 25 avril 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 29 avril 2019

Dr Stéphane Cascua | 29 avril 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 2 mai 2019

Dr Stéphane Cascua | 2 mai 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 7 mai 2019

Dr Stéphane Cascua | 7 mai 2019

-

Anne Odru | 11 mai 2019

Anne Odru | 11 mai 2019

-

Dr Marc Rozenblat | 14 mai 2019

Dr Marc Rozenblat | 14 mai 2019

-

Anne Odru | 16 mai 2019

Anne Odru | 16 mai 2019

-

Doc du Sport | 21 mai 2019

Doc du Sport | 21 mai 2019

Animateur de Loisirs Sportifs : le Certificat de Qualification Professionnelle

-

Doc du Sport | 27 mai 2019

Doc du Sport | 27 mai 2019

-

Charles-Antoine Winter | 11 juin 2019

Charles-Antoine Winter | 11 juin 2019

-

Doc du Sport | 18 juin 2019

Doc du Sport | 18 juin 2019

-

Doc du Sport | 26 juin 2019

Doc du Sport | 26 juin 2019

-

Doc du Sport | 3 juillet 2019

Doc du Sport | 3 juillet 2019

-

Doc du Sport | 8 juillet 2019

Doc du Sport | 8 juillet 2019

Le Canada man/woman: un triathlon extrême aux couleurs Mégantic

-

Doc du Sport | 8 juillet 2019

Doc du Sport | 8 juillet 2019

-

Doc du Sport | 10 juillet 2019

Doc du Sport | 10 juillet 2019

-

Doc du Sport | 12 juillet 2019

Doc du Sport | 12 juillet 2019

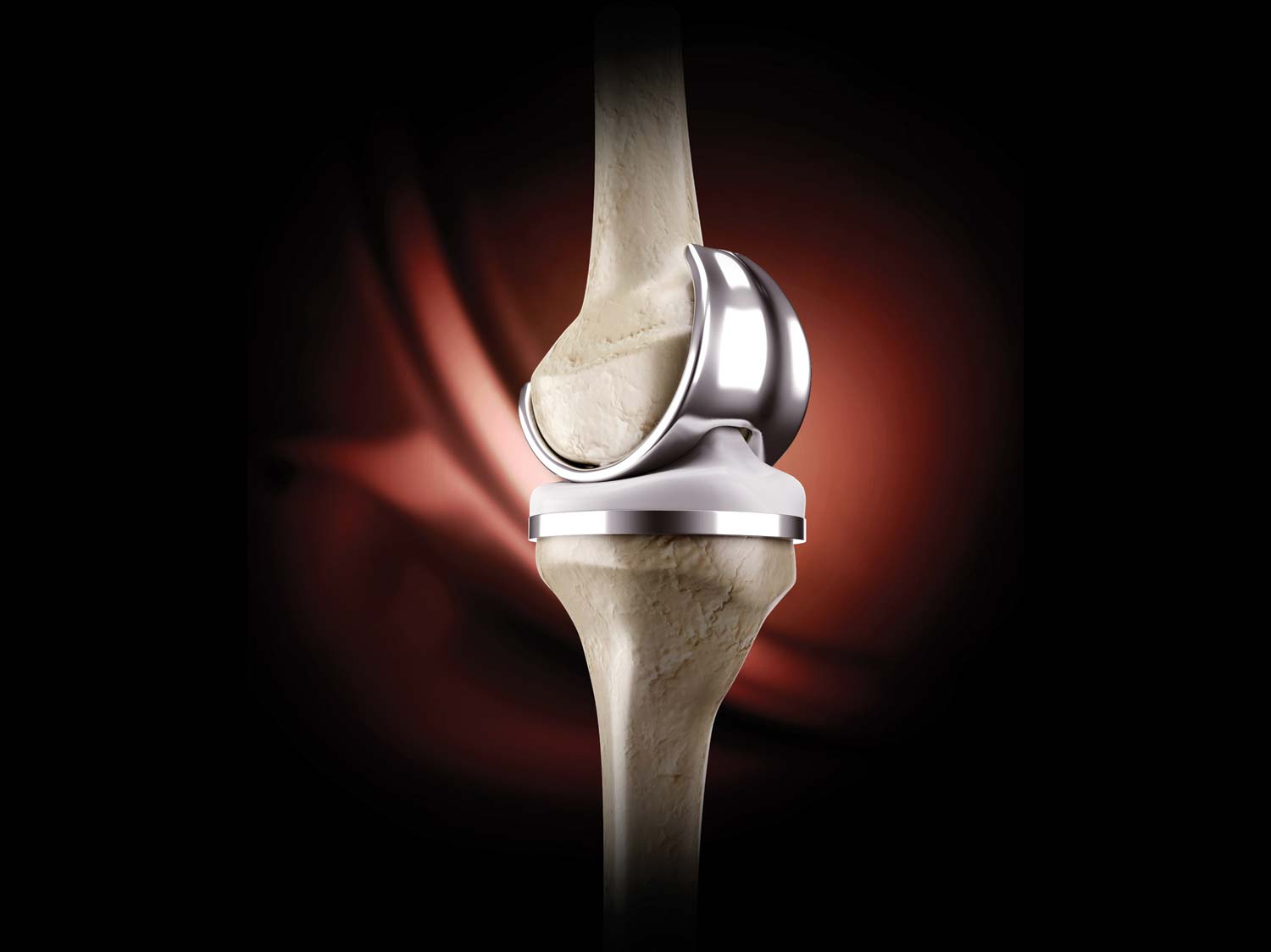

Comment reprendre le golf après une prothèse totale du genou?

-

Anne Odru | 15 juillet 2019

Anne Odru | 15 juillet 2019

Gwladys Nocera: « Pour gagner, il faut se connaître parfaitement! »

-

Doc du Sport | 19 juillet 2019

Doc du Sport | 19 juillet 2019

Faire du golf avec un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur

-

Anne Odru | 22 juillet 2019

Anne Odru | 22 juillet 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 31 juillet 2019

Dr Stéphane Cascua | 31 juillet 2019

-

Doc du Sport | 8 août 2019

Doc du Sport | 8 août 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 13 août 2019

Dr Stéphane Cascua | 13 août 2019

-

Doc du Sport | 20 août 2019

Doc du Sport | 20 août 2019

-

Doc du Sport | 27 août 2019

Doc du Sport | 27 août 2019

-

Anne Odru | 29 août 2019

Anne Odru | 29 août 2019

-

Juliette Raudrant | 30 août 2019

Juliette Raudrant | 30 août 2019

Xavier Thévenard: « Avant de penser à performer, il faut être en bonne santé ».

-

Anne Odru | 31 août 2019

Anne Odru | 31 août 2019

-

Anne Odru | 4 septembre 2019

Anne Odru | 4 septembre 2019

-

Anne Odru | 4 septembre 2019

Anne Odru | 4 septembre 2019

-

Juliette Raudrant | 7 septembre 2019

Juliette Raudrant | 7 septembre 2019

-

Doc du Sport | 13 septembre 2019

Doc du Sport | 13 septembre 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 1 octobre 2019

Dr Stéphane Cascua | 1 octobre 2019

-

Anne Odru | 7 octobre 2019

Anne Odru | 7 octobre 2019

-

Doc du Sport | 14 octobre 2019

Doc du Sport | 14 octobre 2019

-

Doc du Sport | 18 octobre 2019

Doc du Sport | 18 octobre 2019

-

Doc du Sport | 23 octobre 2019

Doc du Sport | 23 octobre 2019

Les risques infectieux lors de la pratique de la natation en eau libre

-

Doc du Sport | 28 octobre 2019

Doc du Sport | 28 octobre 2019

-

Doc du Sport | 29 octobre 2019

Doc du Sport | 29 octobre 2019

-

Gregory | 12 novembre 2019

Gregory | 12 novembre 2019

-

Doc du Sport | 18 novembre 2019

Doc du Sport | 18 novembre 2019

-

Doc du Sport | 18 novembre 2019

Doc du Sport | 18 novembre 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 22 novembre 2019

Dr Stéphane Cascua | 22 novembre 2019

-

Charles-Antoine Winter | 24 novembre 2019

Charles-Antoine Winter | 24 novembre 2019

-

Doc du Sport | 28 novembre 2019

Doc du Sport | 28 novembre 2019

Incontinence urinaire de la femme sportive et des athlètes féminines

-

Baptiste Nobilet | 8 décembre 2019

Baptiste Nobilet | 8 décembre 2019

-

Anne Odru | 13 décembre 2019

Anne Odru | 13 décembre 2019

-

Baptiste Nobilet | 21 décembre 2019

Baptiste Nobilet | 21 décembre 2019

-

Doc du Sport | 30 décembre 2019

Doc du Sport | 30 décembre 2019

-

Baptiste Nobilet | 11 janvier 2020

Baptiste Nobilet | 11 janvier 2020

-

Doc du Sport | 14 janvier 2020

Doc du Sport | 14 janvier 2020

-

Doc du Sport | 17 janvier 2020

Doc du Sport | 17 janvier 2020

La préparation physique aux séjours de ski et des sports d’hiver

-

Anne Odru | 20 janvier 2020

Anne Odru | 20 janvier 2020

-

Doc du Sport | 21 janvier 2020

Doc du Sport | 21 janvier 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 24 janvier 2020

Dr Stéphane Cascua | 24 janvier 2020

-

Doc du Sport | 28 janvier 2020

Doc du Sport | 28 janvier 2020

-

Charles-Antoine Winter | 31 janvier 2020

Charles-Antoine Winter | 31 janvier 2020

Allergie aux protéines de lait de vache (APLV): comment assurer ses apports protidiques journaliers?

-

Baptiste Nobilet | 1 février 2020

Baptiste Nobilet | 1 février 2020

-

Doc du Sport | 4 février 2020

Doc du Sport | 4 février 2020

-

Baptiste Nobilet | 8 février 2020

Baptiste Nobilet | 8 février 2020

-

Doc du Sport | 14 février 2020

Doc du Sport | 14 février 2020

-

Doc du Sport | 19 février 2020

Doc du Sport | 19 février 2020

Les 4 piliers d’un bon entraînement pour préserver son capital santé

-

Doc du Sport | 21 février 2020

Doc du Sport | 21 février 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 25 février 2020

Dr Stéphane Cascua | 25 février 2020

-

Doc du Sport | 6 mars 2020

Doc du Sport | 6 mars 2020

-

Charles-Antoine Winter | 10 mars 2020

Charles-Antoine Winter | 10 mars 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 12 mars 2020

Dr Stéphane Cascua | 12 mars 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 20 mars 2020

Dr Stéphane Cascua | 20 mars 2020

-

Anne Odru | 8 avril 2020

Anne Odru | 8 avril 2020

-

Anne Odru | 10 avril 2020

Anne Odru | 10 avril 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 15 avril 2020

Dr Stéphane Cascua | 15 avril 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 13 mai 2020

Dr Stéphane Cascua | 13 mai 2020

-

Doc du Sport | 3 juillet 2020

Doc du Sport | 3 juillet 2020

-

Doc du Sport | 10 juillet 2020

Doc du Sport | 10 juillet 2020

-

Anne Odru | 13 juillet 2020

Anne Odru | 13 juillet 2020

-

Doc du Sport | 15 juillet 2020

Doc du Sport | 15 juillet 2020

Le coude du golfeur: prévention et traitement des principales pathologies

-

Anne Odru | 20 juillet 2020

Anne Odru | 20 juillet 2020

Marie Dorin-Habert: « Je n’arrêterai jamais d’aller marcher en montagne ! »

-

Doc du Sport | 24 juillet 2020

Doc du Sport | 24 juillet 2020

-

Charles-Antoine Winter | 31 juillet 2020

Charles-Antoine Winter | 31 juillet 2020

-

Baptiste Nobilet | 1 août 2020

Baptiste Nobilet | 1 août 2020

-

Anne Odru | 11 août 2020

Anne Odru | 11 août 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 13 août 2020

Dr Stéphane Cascua | 13 août 2020

-

Baptiste Nobilet | 15 août 2020

Baptiste Nobilet | 15 août 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 18 août 2020

Dr Stéphane Cascua | 18 août 2020

-

Doc du Sport | 20 août 2020

Doc du Sport | 20 août 2020

Commotion cérébrale: recommandations dans la pratique du cyclisme

-

Baptiste Nobilet | 22 août 2020

Baptiste Nobilet | 22 août 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 27 août 2020

Dr Stéphane Cascua | 27 août 2020

-

Baptiste Nobilet | 29 août 2020

Baptiste Nobilet | 29 août 2020

-

Doc du Sport | 2 septembre 2020

Doc du Sport | 2 septembre 2020

-

Doc du Sport | 7 septembre 2020

Doc du Sport | 7 septembre 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 9 septembre 2020

Dr Stéphane Cascua | 9 septembre 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 11 septembre 2020

Dr Stéphane Cascua | 11 septembre 2020

-

Doc du Sport | 14 septembre 2020

Doc du Sport | 14 septembre 2020

Literie pour sportifs: tout ce que vous devez savoir pour votre récupération

-

Doc du Sport | 16 septembre 2020

Doc du Sport | 16 septembre 2020

Troubles du comportement alimentaire: vers de nouvelles approches

-

Doc du Sport | 18 septembre 2020

Doc du Sport | 18 septembre 2020

-

Doc du Sport | 21 septembre 2020

Doc du Sport | 21 septembre 2020

-

Doc du Sport | 23 septembre 2020

Doc du Sport | 23 septembre 2020

-

Anne Odru | 25 septembre 2020

Anne Odru | 25 septembre 2020

-

Anne Odru | 28 septembre 2020

Anne Odru | 28 septembre 2020

Élodie Clouvel: « J’apprends beaucoup sur moi grâce au sport. »

-

Dr Stéphane Cascua | 2 octobre 2020

Dr Stéphane Cascua | 2 octobre 2020

Le parcours de musculation: le renforcement pour votre endurance

-

Dr Stéphane Cascua | 5 octobre 2020

Dr Stéphane Cascua | 5 octobre 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 7 octobre 2020

Dr Stéphane Cascua | 7 octobre 2020

-

Doc du Sport | 9 octobre 2020

Doc du Sport | 9 octobre 2020

-

Doc du Sport | 12 octobre 2020

Doc du Sport | 12 octobre 2020

-

Doc du Sport | 14 octobre 2020

Doc du Sport | 14 octobre 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 16 octobre 2020

Dr Stéphane Cascua | 16 octobre 2020

-

Anne Odru | 27 octobre 2020

Anne Odru | 27 octobre 2020

-

Anne Odru | 29 octobre 2020

Anne Odru | 29 octobre 2020

-

Doc du Sport | 3 novembre 2020

Doc du Sport | 3 novembre 2020

-

Doc du Sport | 5 novembre 2020

Doc du Sport | 5 novembre 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 6 novembre 2020

Dr Stéphane Cascua | 6 novembre 2020

-

Doc du Sport | 6 novembre 2020

Doc du Sport | 6 novembre 2020

-

Anne Odru | 17 novembre 2020

Anne Odru | 17 novembre 2020

Muriel Hurtis: « le sport est très important face à certaines pathologies ».

-

Doc du Sport | 19 novembre 2020

Doc du Sport | 19 novembre 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 24 novembre 2020

Dr Stéphane Cascua | 24 novembre 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 26 novembre 2020

Dr Stéphane Cascua | 26 novembre 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 1 décembre 2020

Dr Stéphane Cascua | 1 décembre 2020

-

Doc du Sport | 3 décembre 2020

Doc du Sport | 3 décembre 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 8 décembre 2020

Dr Stéphane Cascua | 8 décembre 2020

-

Doc du Sport | 10 décembre 2020

Doc du Sport | 10 décembre 2020

-

Anne Odru | 17 décembre 2020

Anne Odru | 17 décembre 2020

Laurence KLEIN: le trail, un bon équilibre entre le corps et la nature

-

Doc du Sport | 5 janvier 2021

Doc du Sport | 5 janvier 2021

-

Doc du Sport | 7 janvier 2021

Doc du Sport | 7 janvier 2021

-

Doc du Sport | 14 janvier 2021

Doc du Sport | 14 janvier 2021

-

Doc du Sport | 19 janvier 2021

Doc du Sport | 19 janvier 2021

-

Doc du Sport | 21 janvier 2021

Doc du Sport | 21 janvier 2021

-

Baptiste Nobilet | 30 janvier 2021

Baptiste Nobilet | 30 janvier 2021

-

Doc du Sport | 3 février 2021

Doc du Sport | 3 février 2021

-

Anne Odru | 5 février 2021

Anne Odru | 5 février 2021

Laëtitia Le Corguillé: « J’aime partager l’aspect santé de mon sport! »

-

Anne Odru | 9 février 2021

Anne Odru | 9 février 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 11 février 2021

Dr Stéphane Cascua | 11 février 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 16 février 2021

Dr Stéphane Cascua | 16 février 2021

-

Doc du Sport | 18 février 2021

Doc du Sport | 18 février 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 23 février 2021

Dr Stéphane Cascua | 23 février 2021

Fourmis dans les mains à vélo: est-ce un syndrome du canal carpien?

-

Doc du Sport | 25 février 2021

Doc du Sport | 25 février 2021

-

Doc du Sport | 2 mars 2021

Doc du Sport | 2 mars 2021

-

Doc du Sport | 4 mars 2021

Doc du Sport | 4 mars 2021

-

Anne Odru | 9 mars 2021

Anne Odru | 9 mars 2021

-

Baptiste Nobilet | 13 mars 2021

Baptiste Nobilet | 13 mars 2021

-

Doc du Sport | 16 mars 2021

Doc du Sport | 16 mars 2021

-

Doc du Sport | 18 mars 2021

Doc du Sport | 18 mars 2021

Sport de haut niveau chez les enfants, comment être bien encadré

-

Doc du Sport | 23 mars 2021

Doc du Sport | 23 mars 2021

Le Vélo à Assistance électrique (VAE): mon compagnon sport santé!

-

Doc du Sport | 25 mars 2021

Doc du Sport | 25 mars 2021

Sport et innovations technologiques : une nouvelle alliance pour lutter contre la sédentarité

-

Doc du Sport | 30 mars 2021

Doc du Sport | 30 mars 2021

-

Anne Odru | 1 avril 2021

Anne Odru | 1 avril 2021

-

Doc du Sport | 6 avril 2021

Doc du Sport | 6 avril 2021

- Doc du Sport | 7 avril 2021

-

Doc du Sport | 8 avril 2021

Doc du Sport | 8 avril 2021

-

Doc du Sport | 13 avril 2021

Doc du Sport | 13 avril 2021

-

Anne Odru | 15 avril 2021

Anne Odru | 15 avril 2021

Marie-Amélie Le Fur: « le seul échec est de ne pas essayer. »

-

Doc du Sport | 20 avril 2021

Doc du Sport | 20 avril 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 22 avril 2021

Dr Stéphane Cascua | 22 avril 2021

-

Doc du Sport | 27 avril 2021

Doc du Sport | 27 avril 2021

-

Doc du Sport | 29 avril 2021

Doc du Sport | 29 avril 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 4 mai 2021

Dr Stéphane Cascua | 4 mai 2021

-

Anne Odru | 6 mai 2021

Anne Odru | 6 mai 2021

Martin Fourcade: « Tout ce que je sais faire, c’est grâce au sport. »

-

Doc du Sport | 11 mai 2021

Doc du Sport | 11 mai 2021

Comment prévenir des noyades et développer l’aisance aquatique

-

Gregory | 13 mai 2021

Gregory | 13 mai 2021

-

Doc du Sport | 18 mai 2021

Doc du Sport | 18 mai 2021

-

Doc du Sport | 20 mai 2021

Doc du Sport | 20 mai 2021

-

Doc du Sport | 25 mai 2021

Doc du Sport | 25 mai 2021

-

Dr Marc Rozenblat | 27 mai 2021

Dr Marc Rozenblat | 27 mai 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 3 juin 2021

Dr Stéphane Cascua | 3 juin 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 8 juin 2021

Dr Stéphane Cascua | 8 juin 2021

-

Doc du Sport | 10 juin 2021

Doc du Sport | 10 juin 2021

-

Anne Odru | 17 juin 2021

Anne Odru | 17 juin 2021

-

Anne Odru | 22 juin 2021

Anne Odru | 22 juin 2021

-

Anne Odru | 24 juin 2021

Anne Odru | 24 juin 2021

Pascal Pich: « J’ai besoin de me fixer des objectifs de dingos! »

-

Dr Stéphane Cascua | 29 juin 2021

Dr Stéphane Cascua | 29 juin 2021

-

Doc du Sport | 1 juillet 2021

Doc du Sport | 1 juillet 2021

-

Doc du Sport | 6 juillet 2021

Doc du Sport | 6 juillet 2021

-

Doc du Sport | 8 juillet 2021

Doc du Sport | 8 juillet 2021

-

Baptiste Nobilet | 13 juillet 2021

Baptiste Nobilet | 13 juillet 2021

-

Anne Odru | 15 juillet 2021

Anne Odru | 15 juillet 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 22 juillet 2021

Dr Stéphane Cascua | 22 juillet 2021

-

Gregory | 27 juillet 2021

Gregory | 27 juillet 2021

Fatigue en trail: interactions entre le sexe et la distance de course

-

Doc du Sport | 29 juillet 2021

Doc du Sport | 29 juillet 2021

-

Gregory | 3 août 2021

Gregory | 3 août 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 5 août 2021

Dr Stéphane Cascua | 5 août 2021

-

Doc du Sport | 10 août 2021

Doc du Sport | 10 août 2021

-

Anne Odru | 12 août 2021

Anne Odru | 12 août 2021

-

Doc du Sport | 19 août 2021

Doc du Sport | 19 août 2021

-

Doc du Sport | 24 août 2021

Doc du Sport | 24 août 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 26 août 2021

Dr Stéphane Cascua | 26 août 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 31 août 2021

Dr Stéphane Cascua | 31 août 2021

-

Philippe Chaduteau | 9 septembre 2021

Philippe Chaduteau | 9 septembre 2021

Hypertension artérielle: l’activité physique et sportive comme médicament

-

Dr Stéphane Cascua | 21 octobre 2021

Dr Stéphane Cascua | 21 octobre 2021

-

Doc du Sport | 25 octobre 2021

Doc du Sport | 25 octobre 2021

-

Anne Odru | 27 octobre 2021

Anne Odru | 27 octobre 2021

Nathalie Dechy: « quand on aime le tennis, c’est pour la vie! »

-

Anne Odru | 29 octobre 2021

Anne Odru | 29 octobre 2021

-

Doc du Sport | 1 novembre 2021

Doc du Sport | 1 novembre 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 3 novembre 2021

Dr Stéphane Cascua | 3 novembre 2021

-

Doc du Sport | 5 novembre 2021

Doc du Sport | 5 novembre 2021

Sport et maternité: un guide pour accompagner les femmes dans leurs pratiques

-

Dr Stéphane Cascua | 8 novembre 2021

Dr Stéphane Cascua | 8 novembre 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 10 novembre 2021

Dr Stéphane Cascua | 10 novembre 2021

-

Anne Odru | 12 novembre 2021

Anne Odru | 12 novembre 2021

Femme + équitation: l’équilibre au service du bien-être pour la famille

-

Anne Odru | 15 novembre 2021

Anne Odru | 15 novembre 2021

-

Anne Odru | 17 novembre 2021

Anne Odru | 17 novembre 2021

-

Anne Odru | 19 novembre 2021

Anne Odru | 19 novembre 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 22 novembre 2021

Dr Stéphane Cascua | 22 novembre 2021

Mal au dos: la natation, c’est bien… Mais c’est insuffisant!

-

Doc du Sport | 24 novembre 2021

Doc du Sport | 24 novembre 2021

-

Dr Stéphane Cascua | 26 novembre 2021

Dr Stéphane Cascua | 26 novembre 2021

-

Anne Odru | 30 novembre 2021

Anne Odru | 30 novembre 2021

Frédéric Compagnon: « Le soutien sur le Marathon des Sables est exceptionnel »

-

Anne Odru | 2 décembre 2021

Anne Odru | 2 décembre 2021

-

Anne Odru | 7 décembre 2021

Anne Odru | 7 décembre 2021

-

Doc du Sport | 9 décembre 2021

Doc du Sport | 9 décembre 2021

-

Anne Odru | 14 décembre 2021

Anne Odru | 14 décembre 2021

Roxana Maracineanu : « Le sport doit faire partie de la vie et la vie doit faire partie du sport. »

-

Dr Stéphane Cascua | 16 décembre 2021

Dr Stéphane Cascua | 16 décembre 2021

Fréquence cardiaque: de l’imprécision pour plus de rigueur !

-

Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2021

Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2021

-

Gregory | 22 décembre 2021

Gregory | 22 décembre 2021

Entraînements et bien-être : ne zappez plus les étirements !

-

Dr Stéphane Cascua | 27 décembre 2021

Dr Stéphane Cascua | 27 décembre 2021

-

Anne Odru | 29 décembre 2021

Anne Odru | 29 décembre 2021

-

Doc du Sport | 4 janvier 2022

Doc du Sport | 4 janvier 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 11 janvier 2022

Dr Stéphane Cascua | 11 janvier 2022

-

Anne Odru | 18 janvier 2022

Anne Odru | 18 janvier 2022

-

Muriel Hatem | 20 janvier 2022

Muriel Hatem | 20 janvier 2022

-

Anne Odru | 9 février 2022

Anne Odru | 9 février 2022

-

Doc du Sport | 16 février 2022

Doc du Sport | 16 février 2022

-

Gregory | 24 février 2022

Gregory | 24 février 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 8 mars 2022

Dr Stéphane Cascua | 8 mars 2022

- Dr Bruno Emram | 9 mars 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 15 mars 2022

Dr Stéphane Cascua | 15 mars 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 22 mars 2022

Dr Stéphane Cascua | 22 mars 2022

-

Doc du Sport | 29 mars 2022

Doc du Sport | 29 mars 2022

-

Doc du Sport | 14 avril 2022

Doc du Sport | 14 avril 2022

-

Anne Odru | 19 avril 2022

Anne Odru | 19 avril 2022

-

Doc du Sport | 21 avril 2022

Doc du Sport | 21 avril 2022

-

Doc du Sport | 26 avril 2022

Doc du Sport | 26 avril 2022

-

Anne Odru | 28 avril 2022

Anne Odru | 28 avril 2022

-

Doc du Sport | 3 mai 2022

Doc du Sport | 3 mai 2022

-

Anne Odru | 5 mai 2022

Anne Odru | 5 mai 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 10 mai 2022

Dr Stéphane Cascua | 10 mai 2022

-

Doc du Sport | 12 mai 2022

Doc du Sport | 12 mai 2022

-

Doc du Sport | 17 mai 2022

Doc du Sport | 17 mai 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 19 mai 2022

Dr Stéphane Cascua | 19 mai 2022

-

Anne Odru | 24 mai 2022

Anne Odru | 24 mai 2022

-

Doc du Sport | 26 mai 2022

Doc du Sport | 26 mai 2022

Peut-on jouer au golf lorsque l’on est insuffisant cardiaque?

-

Anne Odru | 2 juin 2022

Anne Odru | 2 juin 2022

-

Doc du Sport | 7 juin 2022

Doc du Sport | 7 juin 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 9 juin 2022

Dr Stéphane Cascua | 9 juin 2022

-

Doc du Sport | 14 juin 2022

Doc du Sport | 14 juin 2022

-

Anne Odru | 16 juin 2022

Anne Odru | 16 juin 2022

-

Doc du Sport | 21 juin 2022

Doc du Sport | 21 juin 2022

-

Anne Odru | 23 juin 2022

Anne Odru | 23 juin 2022

-

Doc du Sport | 28 juin 2022

Doc du Sport | 28 juin 2022

-

Doc du Sport | 30 juin 2022

Doc du Sport | 30 juin 2022

Natation et activité physique adaptée à la grossesse au premier trimestre

-

Doc du Sport | 12 juillet 2022

Doc du Sport | 12 juillet 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 14 juillet 2022

Dr Stéphane Cascua | 14 juillet 2022

-

Doc du Sport | 4 août 2022

Doc du Sport | 4 août 2022

-

Anne Odru | 9 août 2022

Anne Odru | 9 août 2022

Laetitia Bernard: « J’ai à la fois une pratique sportive et cyclotouriste. »

-

Dr Stéphane Cascua | 11 août 2022

Dr Stéphane Cascua | 11 août 2022

- Doc du Sport | 16 août 2022

-

Doc du Sport | 18 août 2022

Doc du Sport | 18 août 2022

-

Doc du Sport | 23 août 2022

Doc du Sport | 23 août 2022

-

Doc du Sport | 25 août 2022

Doc du Sport | 25 août 2022

-

Doc du Sport | 30 août 2022

Doc du Sport | 30 août 2022

-

Doc du Sport | 10 octobre 2022

Doc du Sport | 10 octobre 2022

-

Doc du Sport | 11 octobre 2022

Doc du Sport | 11 octobre 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 20 octobre 2022

Dr Stéphane Cascua | 20 octobre 2022

-

Doc du Sport | 21 octobre 2022

Doc du Sport | 21 octobre 2022

-

Doc du Sport | 27 octobre 2022

Doc du Sport | 27 octobre 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 2 novembre 2022

Dr Stéphane Cascua | 2 novembre 2022

-

Anne Odru | 15 novembre 2022

Anne Odru | 15 novembre 2022

Les troubles musculo-squelettiques: pathologies les plus fréquentes en endurance

-

Anne Odru | 18 novembre 2022

Anne Odru | 18 novembre 2022

-

Anne Odru | 22 novembre 2022

Anne Odru | 22 novembre 2022

-

Anne Odru | 24 novembre 2022

Anne Odru | 24 novembre 2022

-

Anne Odru | 29 novembre 2022

Anne Odru | 29 novembre 2022

-

Anne Odru | 1 décembre 2022

Anne Odru | 1 décembre 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 6 décembre 2022

Dr Stéphane Cascua | 6 décembre 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 8 décembre 2022

Dr Stéphane Cascua | 8 décembre 2022

-

Dr Stéphane Cascua | 13 décembre 2022

Dr Stéphane Cascua | 13 décembre 2022

-

Doc du Sport | 15 décembre 2022

Doc du Sport | 15 décembre 2022

-

Anne Odru | 20 décembre 2022

Anne Odru | 20 décembre 2022

-

Anne Odru | 22 décembre 2022

Anne Odru | 22 décembre 2022

-

Doc du Sport | 3 janvier 2023

Doc du Sport | 3 janvier 2023

-

Anne Odru | 5 janvier 2023

Anne Odru | 5 janvier 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 10 janvier 2023

Dr Stéphane Cascua | 10 janvier 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 12 janvier 2023

Dr Stéphane Cascua | 12 janvier 2023

-

Anne Odru | 17 janvier 2023

Anne Odru | 17 janvier 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 19 janvier 2023

Dr Stéphane Cascua | 19 janvier 2023

-

Anne Odru | 24 janvier 2023

Anne Odru | 24 janvier 2023

-

Anne Odru | 26 janvier 2023

Anne Odru | 26 janvier 2023

-

Doc du Sport | 31 janvier 2023

Doc du Sport | 31 janvier 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 2 février 2023

Dr Stéphane Cascua | 2 février 2023

La commotion cérébrale au ski: une amnésie à ne pas oublier !

-

Dr Stéphane Cascua | 7 février 2023

Dr Stéphane Cascua | 7 février 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 9 février 2023

Dr Stéphane Cascua | 9 février 2023

-

Doc du Sport | 14 février 2023

Doc du Sport | 14 février 2023

-

Doc du Sport | 16 février 2023

Doc du Sport | 16 février 2023

Aurélien Ducroz : « La mer m’a aidé à devenir meilleur skieur »

-

Anne Odru | 21 février 2023

Anne Odru | 21 février 2023

Marie-Laure Brunet: « le biathlon m’a aidée à me structurer »

-

Anne Odru | 23 février 2023

Anne Odru | 23 février 2023

Le tennis sous toutes ses formes, une multipratique accessible à tous

-

Anne Odru | 28 février 2023

Anne Odru | 28 février 2023

-

Doc du Sport | 18 avril 2023

Doc du Sport | 18 avril 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 20 avril 2023

Dr Stéphane Cascua | 20 avril 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 25 avril 2023

Dr Stéphane Cascua | 25 avril 2023

-

Anne Odru | 27 avril 2023

Anne Odru | 27 avril 2023

-

Anne Odru | 9 mai 2023

Anne Odru | 9 mai 2023

Yohan Durand: « Le Marathon de Paris 2024 serait l’aboutissement de ma carrière »

-

Doc du Sport | 11 mai 2023

Doc du Sport | 11 mai 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 16 mai 2023

Dr Stéphane Cascua | 16 mai 2023

-

Doc du Sport | 18 mai 2023

Doc du Sport | 18 mai 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 25 mai 2023

Dr Stéphane Cascua | 25 mai 2023

-

Doc du Sport | 30 mai 2023

Doc du Sport | 30 mai 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 1 juin 2023

Dr Stéphane Cascua | 1 juin 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 6 juin 2023

Dr Stéphane Cascua | 6 juin 2023

-

Doc du Sport | 8 juin 2023

Doc du Sport | 8 juin 2023

-

Doc du Sport | 13 juin 2023

Doc du Sport | 13 juin 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 15 juin 2023

Dr Stéphane Cascua | 15 juin 2023

-

Doc du Sport | 22 juin 2023

Doc du Sport | 22 juin 2023

-

Doc du Sport | 13 juillet 2023

Doc du Sport | 13 juillet 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 18 juillet 2023

Dr Stéphane Cascua | 18 juillet 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 20 juillet 2023

Dr Stéphane Cascua | 20 juillet 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 25 juillet 2023

Dr Stéphane Cascua | 25 juillet 2023

Protéines navettes, lipomax, mécanome : la rando devient prépa physique

-

Doc du Sport | 27 juillet 2023

Doc du Sport | 27 juillet 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 12 septembre 2023

Dr Stéphane Cascua | 12 septembre 2023

Le parcours de musculation: le renforcement pour votre endurance

-

Anne Odru | 14 septembre 2023

Anne Odru | 14 septembre 2023

-

Doc du Sport | 19 octobre 2023

Doc du Sport | 19 octobre 2023

-

Doc du Sport | 24 octobre 2023

Doc du Sport | 24 octobre 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 26 octobre 2023

Dr Stéphane Cascua | 26 octobre 2023

L’arthropathie acromio-claviculaire : une blessure emblématique de la muscu

-

Anne Odru | 31 octobre 2023

Anne Odru | 31 octobre 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 2 novembre 2023

Dr Stéphane Cascua | 2 novembre 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 7 novembre 2023

Dr Stéphane Cascua | 7 novembre 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 9 novembre 2023

Dr Stéphane Cascua | 9 novembre 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2023

Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 16 novembre 2023

Dr Stéphane Cascua | 16 novembre 2023

TRAIL: la douleur sur le côté du bassin, une blessure de devers…

-

Anne Odru | 21 novembre 2023

Anne Odru | 21 novembre 2023

-

Doc du Sport | 23 novembre 2023

Doc du Sport | 23 novembre 2023

-

Anne Odru | 28 novembre 2023

Anne Odru | 28 novembre 2023

-

Anne Odru | 30 novembre 2023

Anne Odru | 30 novembre 2023

-

Doc du Sport | 14 décembre 2023

Doc du Sport | 14 décembre 2023

Courez le Schneider Electric Marathon de Paris avec un dossard solidaire !

-

Doc du Sport | 19 décembre 2023

Doc du Sport | 19 décembre 2023

-

Anne Odru | 21 décembre 2023

Anne Odru | 21 décembre 2023

-

Dr Stéphane Cascua | 26 décembre 2023

Dr Stéphane Cascua | 26 décembre 2023

-

Anne Odru | 28 décembre 2023

Anne Odru | 28 décembre 2023

-

Doc du Sport | 2 janvier 2024

Doc du Sport | 2 janvier 2024

Les conseils pour se (re)mettre à une activité physique sans se blesser

-

Anne Odru | 4 janvier 2024

Anne Odru | 4 janvier 2024

Bouge ! Ta Classe, un projet sportif et collaboratif en milieu scolaire

-

Doc du Sport | 9 janvier 2024

Doc du Sport | 9 janvier 2024

-

Anne Odru | 30 janvier 2024

Nathalie Péchalat, une championne au service des enfants malades

-

Dr Stéphane Cascua | 19 février 2024

Dr Stéphane Cascua | 19 février 2024

-

Doc du Sport | 22 février 2024

Doc du Sport | 22 février 2024

Le ski de randonnée une pratique polymorphe pour des bienfaits multiples

-

Doc du Sport | 27 février 2024

Doc du Sport | 27 février 2024

-

Doc du Sport | 29 février 2024

Doc du Sport | 29 février 2024

La maladie d’Osgood-Schlatter,quand le genou est trop sollicité

-

Dr Stéphane Cascua | 5 mars 2024

Dr Stéphane Cascua | 5 mars 2024

-

Doc du Sport | 5 avril 2024

Doc du Sport | 5 avril 2024

Marathon pour Tous de Paris 2024 : la mythique épreuve des Jeux ouverte au grand public !

-

Anne Odru | 9 avril 2024

Anne Odru | 9 avril 2024

-

Anne Odru | 11 avril 2024

Anne Odru | 11 avril 2024

Julie ROBVEILLE : « J’ai préféré courir un marathon plutôt que de finir en chaise roulante »

-

Dr Stéphane Cascua | 7 mai 2024

Dr Stéphane Cascua | 7 mai 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 9 mai 2024

Dr Stéphane Cascua | 9 mai 2024

-

Anne Odru | 14 mai 2024

Anne Odru | 14 mai 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 16 mai 2024

Dr Stéphane Cascua | 16 mai 2024

Sportifs: connaissez-vous la poussée d’arthrose du sportif ?

-

Doc du Sport | 21 mai 2024

Doc du Sport | 21 mai 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 23 mai 2024

Dr Stéphane Cascua | 23 mai 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 28 mai 2024

Dr Stéphane Cascua | 28 mai 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 20 juin 2024

Dr Stéphane Cascua | 20 juin 2024

-

Doc du Sport | 9 juillet 2024

Doc du Sport | 9 juillet 2024

-

Doc du Sport | 11 juillet 2024

Doc du Sport | 11 juillet 2024

-

Doc du Sport | 16 juillet 2024

Doc du Sport | 16 juillet 2024

-

Doc du Sport | 30 juillet 2024

Doc du Sport | 30 juillet 2024

-

Muriel Hatem | 1 août 2024

Muriel Hatem | 1 août 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 6 août 2024

Dr Stéphane Cascua | 6 août 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 8 août 2024

Dr Stéphane Cascua | 8 août 2024

Après une blessure, les champions reprennent-ils plus vite ?

-

Anne Odru | 13 août 2024

Anne Odru | 13 août 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 15 août 2024

Dr Stéphane Cascua | 15 août 2024

-

Doc du Sport | 20 août 2024

Doc du Sport | 20 août 2024

-

Anne Odru | 22 août 2024

Anne Odru | 22 août 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 27 août 2024

Dr Stéphane Cascua | 27 août 2024

-

Anne Odru | 29 août 2024

Anne Odru | 29 août 2024

-

Anne Odru | 30 août 2024

Anne Odru | 30 août 2024

Ultra-trail: l’hygiène de base vs nutrition pour éviter les troubles gastriques

-

Anne Odru | 3 septembre 2024

Anne Odru | 3 septembre 2024

-

Anne Odru | 5 septembre 2024

Anne Odru | 5 septembre 2024

L’épidémiologie travail de recherche sur les aspects gynécologiques en ultra-trail

-

Dr Stéphane Cascua | 10 septembre 2024

Dr Stéphane Cascua | 10 septembre 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 22 octobre 2024

Dr Stéphane Cascua | 22 octobre 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 24 octobre 2024

Dr Stéphane Cascua | 24 octobre 2024

Syndrome de l’angulaire : quand la sportive souffre de l’immobilité !

-

Anne Odru | 15 novembre 2024

Anne Odru | 15 novembre 2024

Amandine Ferrato : « L’idée est de faire mieux, pas de faire plus »

-

Doc du Sport | 19 novembre 2024

Doc du Sport | 19 novembre 2024

L’hypothermie dans les activités outdoor, plus qu’un simple coup de froid !

-

Dr Stéphane Cascua | 17 décembre 2024

Dr Stéphane Cascua | 17 décembre 2024

Le syndrome de la savonnette: une douleur de cheville chez le coureur

-

Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2024

Dr Stéphane Cascua | 20 décembre 2024

-

Anne Odru | 27 décembre 2024

Anne Odru | 27 décembre 2024

-

Dr Stéphane Cascua | 17 janvier 2025

Dr Stéphane Cascua | 17 janvier 2025

-

Dr Stéphane Cascua | 24 janvier 2025

Dr Stéphane Cascua | 24 janvier 2025

-

Anne Odru | 28 janvier 2025

Anne Odru | 28 janvier 2025

-

Dr Stéphane Cascua | 31 janvier 2025

Dr Stéphane Cascua | 31 janvier 2025

-

Anne Odru | 4 février 2025

Anne Odru | 4 février 2025

-

Doc du Sport | 7 février 2025

Doc du Sport | 7 février 2025

-

Dr Stéphane Cascua | 11 février 2025

Dr Stéphane Cascua | 11 février 2025

-

Doc du Sport | 18 février 2025

Doc du Sport | 18 février 2025

Les activités de glisse sur neige: développer ses capacités de perception et de contrôle moteur

-

Doc du Sport | 21 février 2025

Doc du Sport | 21 février 2025

-

Dr Stéphane Cascua | 25 février 2025

Dr Stéphane Cascua | 25 février 2025

-

Muriel Hatem | 1 mars 2025

Muriel Hatem | 1 mars 2025

Major Mouvement : « Notre corps nous fournit gratuitement un remède, allons le chercher ! »

-

Dr Stéphane Cascua | 4 mars 2025

Dr Stéphane Cascua | 4 mars 2025

-

Muriel Hatem | 7 mars 2025

Muriel Hatem | 7 mars 2025

-

Dr Stéphane Cascua | 11 mars 2025

Dr Stéphane Cascua | 11 mars 2025

-

Doc du Sport | 14 mars 2025

Doc du Sport | 14 mars 2025

-

Doc du Sport | 22 avril 2025

Doc du Sport | 22 avril 2025

Préparation mentale et marathon : l’arme fatale des finishers

-

Dr Stéphane Cascua | 25 avril 2025

Dr Stéphane Cascua | 25 avril 2025

-

Doc du Sport | 29 avril 2025

Doc du Sport | 29 avril 2025

Courir après 40 ans : comment optimiser sa performance et prévenir les blessures ?

-

Doc du Sport | 10 juin 2025

Doc du Sport | 10 juin 2025

-

Doc du Sport | 13 juin 2025

Doc du Sport | 13 juin 2025

Défaut de rotation interne de la hanche : et si c’était un conflit de hanche ?

-

Doc du Sport | 18 juin 2025

Doc du Sport | 18 juin 2025

-

Doc du Sport | 20 juin 2025

Doc du Sport | 20 juin 2025

-

Anne Odru | 24 juin 2025

Anne Odru | 24 juin 2025

DECATHLON My Health : la solution qui personnalise votre nutrition

-

Doc du Sport | 27 juin 2025

Doc du Sport | 27 juin 2025

Renforcez vos appuis : exercices de pieds pour un swing puissant et stable au golf

-

Dr Stéphane Cascua | 1 juillet 2025

Dr Stéphane Cascua | 1 juillet 2025

-

Doc du Sport | 4 juillet 2025

Doc du Sport | 4 juillet 2025

Prévalence de la scoliose chez l’adolescent pratiquant le golf de haut niveau

-

Dr Stéphane Cascua | 8 juillet 2025

Dr Stéphane Cascua | 8 juillet 2025

-

Doc du Sport | 11 juillet 2025

Doc du Sport | 11 juillet 2025

Ostéopathie et golf : un réel complément pour prévenir les blessures et contribuer à la performance

-

Dr Stéphane Cascua | 25 juillet 2025

Dr Stéphane Cascua | 25 juillet 2025

-

Doc du Sport | 29 juillet 2025

Doc du Sport | 29 juillet 2025

À quelle vitesse perd-on la forme physique ? Et comment ralentir le processus et récupérer ?

-

Dr Stéphane Cascua | 1 août 2025

Dr Stéphane Cascua | 1 août 2025

-

Doc du Sport | 5 août 2025

Doc du Sport | 5 août 2025

-

Doc du Sport | 8 août 2025

Doc du Sport | 8 août 2025

-

Doc du Sport | 12 août 2025

Doc du Sport | 12 août 2025

Votre pied est votre meilleur outil de randonnée : prenez-en soin, il vous mènera loin

- Doc du Sport | 15 août 2025

-

Doc du Sport | 19 août 2025

Doc du Sport | 19 août 2025

-

Dr Stéphane Cascua | 22 août 2025

Dr Stéphane Cascua | 22 août 2025

-

Doc du Sport | 26 août 2025

Doc du Sport | 26 août 2025

-

Dr Stéphane Cascua | 28 octobre 2025

Dr Stéphane Cascua | 28 octobre 2025

-

Anne Odru | 24 octobre 2025

Anne Odru | 24 octobre 2025

-

Doc du Sport | 21 octobre 2025

Doc du Sport | 21 octobre 2025

La préparation du pied en trail: un indispensable pour courir longtemps et sans détériorer sa foulée

-

Anne Odru | 7 octobre 2025

Anne Odru | 7 octobre 2025

-

Doc du Sport | 3 octobre 2025

Doc du Sport | 3 octobre 2025

-

Dr Stéphane Cascua | 26 septembre 2025

Dr Stéphane Cascua | 26 septembre 2025

-

Dr Stéphane Cascua | 23 septembre 2025

Dr Stéphane Cascua | 23 septembre 2025

-

Doc du Sport | 19 septembre 2025

Doc du Sport | 19 septembre 2025

-

Muriel Hatem | 12 septembre 2025

Muriel Hatem | 12 septembre 2025

-

Doc du Sport | 9 septembre 2025

Doc du Sport | 9 septembre 2025

-

-

-

Doc du Sport | 19 juin 2020

Doc du Sport | 19 juin 2020

-

Dr Stéphane Cascua | 18 décembre 2018

Dr Stéphane Cascua | 18 décembre 2018

Tendinite et protocole de Stanish: des douleurs pour soigner vos tendons !

-

Dr Marc Rozenblat | 9 janvier 2019

Dr Marc Rozenblat | 9 janvier 2019

Utilisation du plasma riche en plaquettes (PRP) en Traumatologie du Sport

-

Dr Stéphane Cascua | 5 novembre 2019

Dr Stéphane Cascua | 5 novembre 2019

Entraînement – la séance au seuil: tout ce que vous devez connaître

-

Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019

Dr Stéphane Cascua | 7 janvier 2019

-

Anne Odru | 14 janvier 2019

Anne Odru | 14 janvier 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019

Dr Stéphane Cascua | 23 janvier 2019

Du gras pour maigrir et pour courir: le processus épigénétique

-

Dr Stéphane Cascua | 11 octobre 2019

Dr Stéphane Cascua | 11 octobre 2019

-

Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2019

Dr Stéphane Cascua | 14 novembre 2019

La brasse: une nage excellente pour votre condition physique

-

Doc du Sport | 6 décembre 2019